陳映真的煉成(1937-1958)之三│趙剛

五、白霧下的青春

在白色霧沉之下,青澀懵懂、碾壓在升學巨輪下的陳映真的「陸家大姊」與酷愛魯迅的《吶喊》經歷,只能一直是一道「伏流」,既不能更不敢將之浮上意識層面,直到1957年他離開故鄉到台北上大學。但陳映真的青春期似乎不是表面上這麼寧靜,因為「伏流」一定會翻攪著他的主人,並找到一種差可為時代所允許的形式冒出來。一度這個形式是「史懷哲」。多年後,陳映真在一次講座裡,回顧青少年時期,如此說:我曾經熱烈地想過,要當一個醫生,不是想賺錢,是那個時候,東方出版社出版了一本書,《史懷哲自傳》什麼的,那本書雖然不好讀,但影響很大,我想我不能到非洲當醫生,至少可以到山地原住民部落當醫生。但是有一件事情阻擋了我,就是我的數理太差,每次考試都是十幾、二十幾分,我知道是絕望了,可是如果數理好一點,我的命運可能就不一樣了。(《我的文學創作與思想》2003)

立志當醫生,是將「醫」視為一種能以具體行動,關愛他人為他人付出的志業。黑澤明的《紅鬍子》是青年陳映真最喜歡的、屢屢提及的一部電影,正是因為它的主人公是這樣一種醫者(《最牢固的磐石》1967)。懷抱著這樣一種醫生身影,陳映真進一步將醫人與淑世綰合起來─焦慮於人間正生著嚴重的「病」,而深欲有所為。或許應該知道,整個陳映真文學事業就是以對一個絕症病童的凝視開始的(《麵攤》(1959))。而第二篇小說的主人公自殺前的理想(或夢囈!)就是「在他的烏托邦建立了許多貧民醫院、學校和孤兒院」(《我的弟弟康雄》(1960))

如同魯迅,在陳映真的世界裡,醫學與文學雖然殊途,但根本襟懷與內在邏輯則無二致。「他人有心,予忖度之」和「他人有病,予救治之」,都是本於仁愛,將對象,也就是個人,視為由天地世界眾生所構成的整體的一分子,去接近、理解,之後診斷。由於陳映真把「醫」看得高,愛之深責之切,那麼以後在他的小說中經常出現冰冷傲慢、自以為是的醫生群像,也就不足為怪了。

青少年時期多才多藝

中學階段的陳映真,基本上是一個懷抱著史懷哲式人道主義淑世理想,且多才多藝的青少年。他能彈吉他、愛唱歌,而所彈唱者,應不免是當時的青年文化空間所僅有的西方流行歌曲或民謠,好比之後成為他同名小說《哦!蘇珊娜》(1963)的那首曲子。當然,他的文學能力也是早就破穎而出的。

根據陳映真的一位初高中同窗多年後回憶,1950年秋天剛上初一,老師就要他們背誦一大堆唐詩。眾人皆苦,獨陳映真不以為苦,於是他就成了「小老師」。該同學「清晰地記得,有一次午飯時間,映真以他的大塊頭扮演楊貴妃,唱作俱佳地向同學們解釋『雲鬢花顏金步搖』的意義,那種滑稽的形象,惹起了全班的捧腹」(邱勝男《我的老友陳映真》1980)。為何小學才剛畢業的學生要讀一堆唐詩呢?是由於學校讓剛從舟山群島撤退回來的官兵駐紮,延誤了開學,於是有老師不忍學生荒嬉,讓他們背唐詩以消永日。其實,整個1950年代的台灣,可說一直都是在「一個絕望的戰爭年代的陰影」下(小說《家》)。1950-1953年的朝鮮戰爭、1954年的九三砲戰、一江山島戰役,以及1958年的「八二三砲戰」,還有冷戰下的白色恐怖,必然一直伴隨著陳映真的成長吧。

這位邱同學也見證了陳映真,在高中時就展露了出眾的敘事才華:每天中午吃便當的時候,是他向同學們大「蓋」的時間,他豐富的學識及他的詼諧,他的善於演說,使同學們酷愛這課餘的一堂。每次同學都端著便當圍繞在他的周圍,隨著他的演說而歡笑,而痛苦,甚至泫然淚下。(《我的老友陳映真》)

陳映真的這一面,對我們立體化陳映真這個人很重要。不然,之前的敘述總難免會在讀者心中浮現一幅過於抑鬱、嚴肅的陳映真側寫,然而那只是一面。陳映真是一個冰火人物;嚴肅較真與熱情詼諧奇異並存。事實上,陳映真的朋友們對日常的他的主導印象,反而是愉悅、好奇、熱情(除了不喝酒、不喜應酬),不時爽快大笑。對於很多人都好奇他的小說,尤其是早期小說,何以主人公死亡頻仍,晚年的陳映真曾如此說明書寫與個性之間的距離:「出於思想和現實間的絕望性矛盾,從寫小說的青年期開始,死亡就成為經常出現的母題,但在現實生活中,我卻從來不曾有過憂悒至於嗜死的片刻,反而是一個遲鈍於逆境、基本上樂觀,又不憚於孤獨的人」(《生死》2004)。

初三讀了兩趟

關於陳映真的中學生時期,我們所知之事不多,印象比較突出的有兩件事:留級與示威。1953年夏天,「遲鈍於逆境、基本上樂觀」的初三留級生陳某某,反而拾了個大輕鬆,「比較仔細地讀《吶喊》,到大漢溪游泳、釣魚,覺得留級其實並未見得就是極大的災難」(《後街》)。這是多年後陳映真以塞翁失馬的態度回顧留級一事,但對為何留級則未置一詞。留級誠然不是什麼大不了的事兒,但「為何留級」這個問題本身則可能是有意義的,因為它多少可為我們對陳映真,在他學生帽底下的那片腦的海洋,到底是平靜的抑或是翻攪的,多了一點想像與判斷的空間。他的史懷哲之夢,可能曾讓他對競爭的、自利的體制化升學主義產生一種牴牾之情,而如此的心情也的確表現於早期小說《家》(1960)之中。但此外可能還有另一面。

留級那年正是他養父事業頂峰之時。戰後國民黨的治台策略,與戰後韓國頗似,都是在美國的指使交辦下,清勦左翼反日力量,拔擢日據時期「有力者」以為治具。陳映真的養父(也就是他的三伯父)在日據時期當過名為「巡查部長」的中階警官,在當時可算是頂到台人從警的天花板了。1953年養父選上了台北縣縣議員,同時官商雙棲,也是「台北汽車貨運公司董事兼經理」(引自陳明成《陳映真現象》2013)。那麼,我們可否如此想像:在養父最發的那兩年,是否正值陳映真由於內心深埋陸大姊之訣別與魯迅之吶喊,從而陷入徬徨不安而又無人可說的境地?這個與白色恐怖高峰期重疊的特色青春期,是否可以部分說明他學業的荒疏呢?我認為非常可能,1960年小說《家》就留下一些蛛絲馬跡。

小說諷刺了一個與作者側影高度重疊的青年「我」,在父親死後不到一年,就伶俐地將自己從對權財兩好的父親的青春期反叛的耽溺中解脫出來,「在臉上塑著成人一般的風景」,以家父長的繼承人身分,打起精神、立定志向,不再對現代場屋之途心存猶疑,進而以進入體制光耀門楣為人生最高目標─畢竟,「我」上有老母下有幼妹。這個主人公儼然就是作者以自己為原型,用殘酷的自嘲,所捏塑出的一個放棄初心,回歸家族的小宋江。

陳映真初三讀了兩趟,之後考上同校高中部。為紀念民族英雄鄭成功而命名的這所高中,也是我的母校,只是我與學長相隔18載。很多年後我才知道陳學長與我都曾身穿卡其制服,頭戴軍訓大盤帽,背著書包步行過同一條路徑:從學校出門右轉,越過林森南路,走過青島東路軍法看守所,經過台大醫院長滿青苔的老圍牆,來到日據時期遺留下來的老建築─台北車站。不同的是,當時的我只是一個為升學所鞭策,渾渾噩噩一無所知的青年。待我高中畢業時,那個軍法看守所正好扒清,在空蕩的石礫地上,蓋起了當時台北最豪華的「來來香格里拉大飯店」。數年後,另一個能讓殖民與白色恐怖記憶攀援的台北車站也扒了,平地起了一棟不中不西的車站大廈。我曾想過,我還能憑身體記憶返回那個現場接起那段歷史,那麼,連這個記憶都沒有的下一代呢?

嗜讀舊俄文學

從初三留級那年開始「比較仔細地讀《吶喊》」,到後來上大學思想左轉,這兩站之間還有一段嗜讀舊俄文學的時光。陳映真回憶剛上高中的他:「開始並無所謂地、似懂非懂地讀起舊俄的小說。屠格涅夫、契訶夫、崗察洛夫、一直到托爾斯泰……卻不期因而對《吶喊》中的故事,有較深的吟味」(《後街》)。對這段自述可以有兩點評論。

首先,日後陳映真雖然進的是英文系,但綜觀他的文學一生,與魯迅相類,主流英美文學從來不曾進入他人文感受的核心地帶,反而是以更大的熱情投諸那些在「近代化」歷程中,被視為「居下流」的文明或民族的文學;而這樣的心與眼早在少年時就已成形。

其次,在所列的舊俄作家裡,不是史詩的、高拔的托爾斯泰,反而是憂悒、纖細、總是理解而寬宥、徬徨而苦悶的短篇小說家契訶夫,給陳映真在文學上以最深影響。陳映真後來一再說,影響他比較大的作家有三:魯迅、芥川龍之介與契訶夫(《陳映真的自白》1983;《我的文學創作與思想》2003)。魯迅充滿生命力的文字下的對中國苦難的深度理解、契訶夫對知識分子在大變局中的弱質的感受,以及芥川的某種「鬼氣」,都教育或吸引了他。感受這三位作家在陳映真青少年時期對他投下的深刻烙印,是深入理解陳映真文學、思想,與政治的一關鍵而又幽微的入手處。

參與反美群眾聚集

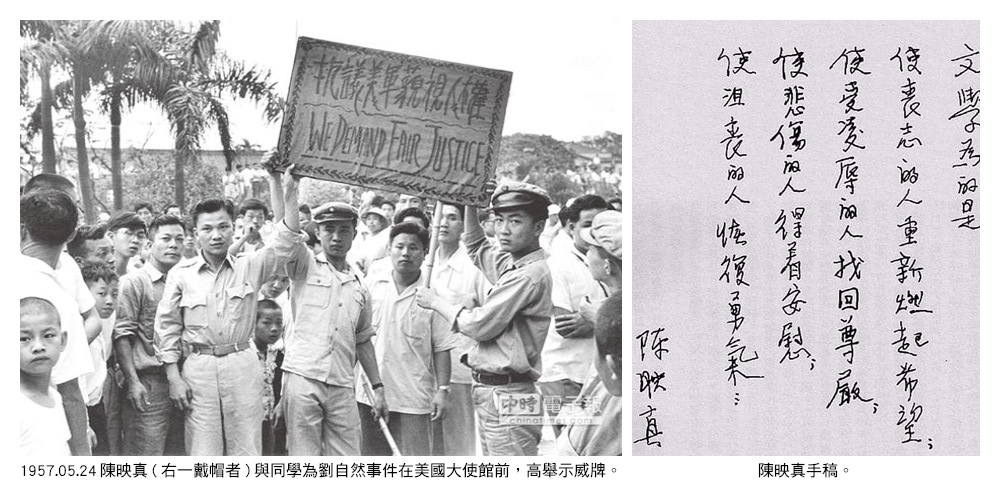

高中畢業那年有一個「政治」插曲:他參加了台灣自白色恐怖以來的第一次反美群眾聚集─1957年的「劉自然事件」(或稱「五二四事件」、「攻打美國大使館事件」)。事件起因於一個美國軍人在自宅門口擊斃了劉自然,並在一種實質的治外法權下無罪離境,於是激起了黨國所默許的民憤,得機宣洩了1950年以來附庸於美的官民全體的老羞。陳映真說他「純粹出於頑皮」,打製了一個抗議舉牌,上書「抗議美軍藐視人權 We Demand Fair Justice」,直奔美國大使館,後來還被刑警總隊叫去問話,無事釋回(見《後街》1993;《生命的關懷•序》2002)。是否純粹出於頑皮,我們不得而知,但我們知道陳映真一生獨鍾上街反美。

1988年3月,為了農民,他上街抗議美國農產品的傾銷(《豐富、生動的功課》1988);2003年3月,為了抗議美軍入侵伊拉克,親自上街參加反美反戰示威遊行(見《反對「不准反美反戰」和「只准聊以反戰不准反美」─此次反對美帝侵伊運動的反思》2003)。那場遊行記憶猶如昨日。我在遊行隊伍的暫時修整中,看到66歲、髮蒼蒼、多病纏身的陳映真,不支三月驕陽,在滿是站立的歡笑熙攘的青年人群中艱難垂首蹲坐;那時陳師母在旁看到我,搖搖他,於是陳先生抬起頭來與我目光對接;在不掛著社交微笑的臉上,他的眼神顯露疲憊與一點點似是看透一切,卻依然盼望的光。

大學時期生活困窘

1956年頃,陳映真養父過世,人走茶涼,債權人登門搬物,家道遽爾中落,所幸還為養子留下一單人壽保險。靠著僅夠支付私立大學昂貴學費的保險孳息,陳映真於1957年隻身來到淡水小鎮上大學(淡江英專,今日淡江大學)。選擇英文系,或許是因為當時的文學青年也只有這一條去路;中文系因經史子集文字訓詁「於學無所不窺」,反倒失去了與文學的直接聯繫。

大學頭兩年大概是陳映真「半生中最困窘的時候」,「寄腳在一家教堂中的小房間」,學費繳畢已無所餘,得靠家教支付生活(《那殺身體不能殺靈魂的,不要怕他》1977;《台北斷想》1999)。根據陳麗娜的口述,陳映真那時居無定所,除了寄宿教堂,也在淡水的一間祠堂,靠著一堵有簷的邊牆,搭上兩三片布,能遮風避雨就算是窩了,而靠海的淡水入冬又是異常濕冷。吃也吃不上,只能去菜攤拿別人不要的菜葉胡亂煮煮。如此的困苦經驗及伴隨而來的「挫折、敗北和困辱的情緒」(《試論陳映真》1975),除了讓陳映真的早年作品總是帶著一股抖不掉化不開的抑鬱,也影響了他一生,讓他能夠對社會底層、對被侮辱與損害者有一種發自內在的同情共理;讓他能在1980年代中期辦出像《人間》這樣的刊物;讓他寫出像《萬商帝君》與《忠孝公園》,這般架構於底層人物及其生態的小說。這個始自青年時期的物質貧困及生計奔波,其實一直沒有真正離開過他。

1983年,陳映真46歲,在受訪被詢及「未來寫作計畫」時,他表示:「我現在的問題是,很想趕快解決生活問題,在我這個年齡,我已經花不起時間,特別把時間花費在生活上…」(《「訪談」陳映真的自剖和反省》1983)。青年時期的「家道淪落」及終生的「困乏其身」,是理解陳映真思想與文學的一個如山脈綿延的大背景。

陳映真酷愛魯迅早期的作品,是否也與命途相似多少相關呢?陳映真對《吶喊》的吟味是「飽含淚水的愛和苦味的悲憤」。是這個對《吶喊》的體會,讓他「全心去愛這樣的中國」,從而成為一個「充滿信心的、理解的,並不激越的愛國者」。他們都能從一己淪落的痛苦,發而為對廣大底層人民的愛,從而延伸到對破落、貧困,甚至愚昧的祖國之愛,最終延伸到遼闊的第三世界。晚年的陳映真以他獨到的對魯迅的品味,以四個字說明魯迅的批判的現實主義:「豐潤深沉」(《「訪談」左翼人生:文學與宗教》2004)。

(編按:本篇文字經編者刪節,藍色小標為編者加入)

(作者係東海大學社會系教授)

附加資訊

- 作者: 趙剛

- pages: 78

- 標題: 陳映真的煉成(1937-1958)之三