探訪新店的前世與今生│張健豐

新店碧潭因風景秀麗且清靜適合修道,古剎林立。也因地靈人傑,曾受馬偕博士、作家李敖、企業家王永慶青睞;清朝中葉「大坪林圳」的開鑿,使新店地區農業進入水田耕作時代,區內的十四張「店仔街」也開始發展。隨後,經歷林爽文事件、閩南漳泉械鬥,甚至在清法、乙未保台戰爭也受到波及。台灣光復後新店人口激增,為了建設捷運,十四張農業保留區解禁,並在其南側設重劃區。當局另在此闢建歷史公園,成為都市化裡的一盞明燈。

2025年冬春之交,筆者從新北中和驅車赴新店小獅山下、建於日據時期的慈玄寺尋幽探訪;也搭了環狀線(黃線)列車在十四張站轉車,體驗安坑輕軌(卡其線),並順道參訪「十四張歷史建築園區」。其實,新店對筆者來說並不陌生,數十年前在新店寶斗厝寶橋路一帶的電子公司上班時,曾騎腳踏車從中和過秀朗橋(新店溪)後,為躲避車水馬龍的喧囂和空氣污染,經常繞進十四張的農業保留區喘息一下。當時對「店仔街」街底的斯馨祠土地公廟等百年歷史建築印象深刻;加上對捷運新店線(綠)七張、大坪林的地名,感到好奇,激起筆者探訪它的前世與今生。

碧潭之畔新店街的發展

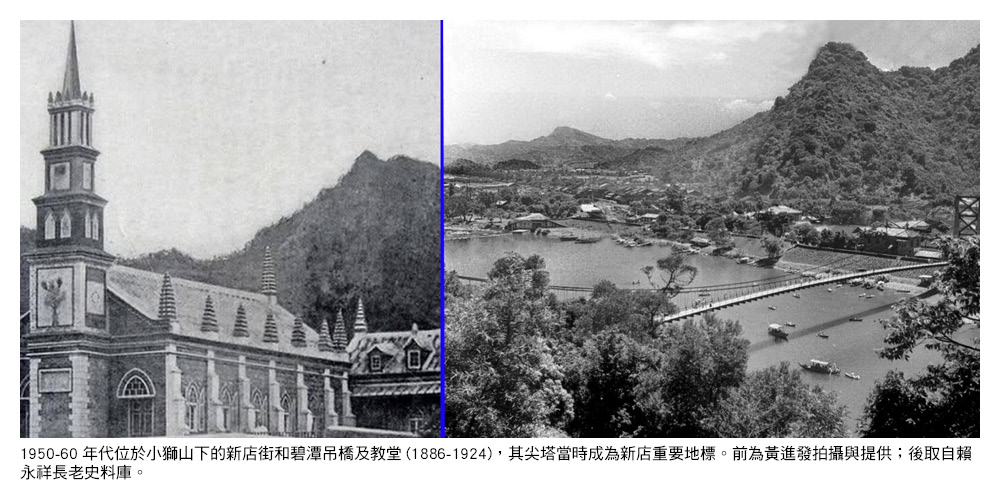

鍾靈毓秀的碧潭位居新店溪上游,這裡有國府革命先烈長眠於此的空軍公墓,自古也是人文薈萃之地。清道光年間(1821-1850),先民在碧潭東岸興建店舖成街,為區別位在新店溪中游的十四張「店仔街」,而以「新店」為街名,位居新店街旁的英國教堂曾經受到清法戰爭波及。

根據光緒12年(1886)《台灣巡撫劉銘傳咨報台北府淡水縣屬英教堂被匪搶毀查明償給》文稱:「竊照上年法兵犯台,民心義忿成仇;台北為通商口岸,各國洋商雜處,居民不暇分辨為何國之人,地方官保護亦難周妥。隨於8月17日,據英國駐劄台北領事費里德來函,內稱『8月16夜,景尾(美)、新店禮拜堂被民搶拆。』」該年,劉銘傳還上奏《勦撫生番歸化請獎官紳摺》,宣稱自馬(烏)來通至宜蘭的石碇路百餘里,於「上年12月,已一律竣工」。此乃因光緒11年劉銘傳在屈尺成立撫墾支局,漢人在新店街(今新店路)和原住民交易,新店遂成為進入北部山區的重要街市。

今烏來鄉境內的「馬來八社」原住民就撫後的1887年1月,馬偕博士利用其督造的哥德式新教堂完工的機會,晚上在新店街展示幻燈片。出席的原住民對新文明物感到好奇,請求馬偕播放到隔天早晨。1895年乙未保台運動失敗後,該教堂被日軍占用,「傳道人被日本兵殺害者有之」。1924年一場致命性大洪水毀掉了新店街屋和教堂,隔年當局從新店街至七張的新店溪沿岸修建堤防,新店街遂在台灣光復後逐漸熱鬧起來,各種生活設施大致具備。而承繼日據時期的烏來台車運送福山木材、文山茶廠的茶、煤礦及各類名產下山,載到萬新鐵路(萬華至新店1921-1965)的新店火車站後,經萬華轉運至全台各地。1961年,來碧潭過山居生活的作家李敖「獨自一人徜徉山水之間,或入夜泛舟碧潭,或看廉價電影一場,極得孤寂之樂。」

1965年,為了配合碧潭及烏來風景區的開發,以及往宜蘭的北宜公路(台9線)的中轉,公路局在今捷運新店站址建立新店總站;並在萬新鐵路原址開闢了北新路(台北經景美至新店),吸引不少外國觀光客造訪。此時,台塑集團創辦人王永慶(1917-2008)以新店國小校友身分捐建新校舍(紅樓),讓該校在山水環繞中,增添一份人文氣息。

十四張「店仔街」的開發

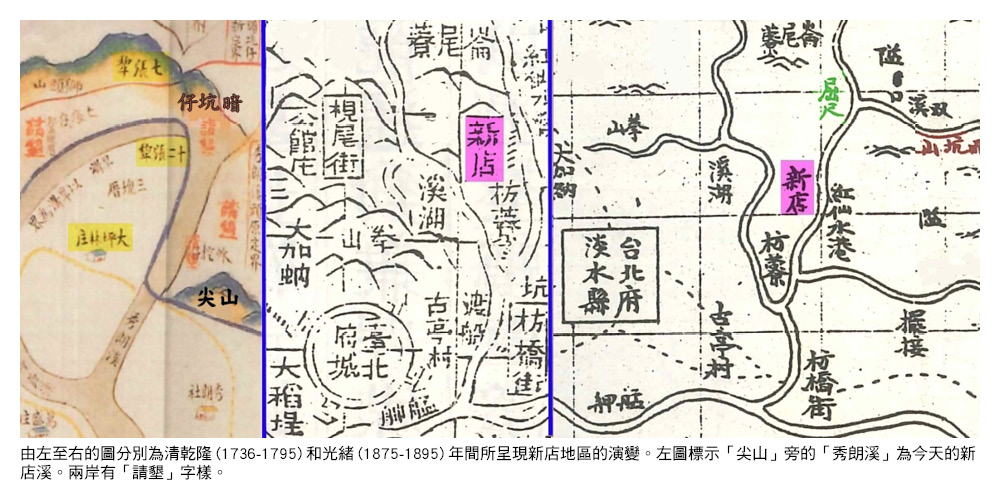

上圖的乾隆49年(1784)《台灣田園分別墾禁圖說》的七張犁、十二張犁為今七張、十二張。因「一張」代表一條圳溝流過,也是一條牛可以用犁耕作的區域(通常是五甲),所以有幾隻牛在此地犁田,此地就稱為幾張。「暗坑仔」即今新店的安坑;當時有來自漳州客家原鄉的先民在此直接向官府「請墾」。上方(北方)是獅頭山(今小獅山)番界。

此時,以「金合興」為墾號、來自泉州安溪的大坪林五庄居民和彰化出身的漳州籍郭錫瑠(1706-1765)合作,在「地險番猛」的惡劣環境下,引碧潭上游的青潭溪水於1762年完成大坪林大小圳道,灌溉大坪林五庄─二十張(十四張東部一帶)、十四張、十二張(捷運大坪林站一帶)、七張、寶斗厝,後人稱「大坪林圳」,使新店地區農業進入水田耕作時代。而和「金合興」交換地權的瑠公圳,則於乾隆38年 (1773)在碧潭築壩取水,一路經過大坪林地區,建水梘橋跨過景美溪,將水送到大台北地區灌溉農田。

清朝乾隆年間(1736-1795)的交通是倚靠河運,十四張因近新店溪畔,而成為進出大坪林的門戶。進出當地門戶的渡口─店仔腳(今新店溪園路101巷底)與「店仔街」,長久以來居民受到神明庇佑而發展順利,便於「店仔街」街底興建一座土地公廟,命名為「斯馨祠」。其含義取自南朝梁武帝時期(502-549) 周興嗣所編纂的《千字文》中名句:「似蘭斯馨,如松之盛,川流不息,淵澄取映。」之意涵。一個人德行和修養像蘭草那樣芳香四溢,像松柏那樣的茂盛,應該像新店溪一樣川流不止,像碧潭一樣清澈照人,為後人所借鑒學習。

斯馨祠外有捐獻建廟名錄的「斯馨牌」,於1779年創建,非但是新店地區最為古老的石碑,也見證了店仔街發展的歷史。為了凝聚墾民,乾隆38年(1773)大坪林五庄同立訂水路車路合約;清光緒16年因灌溉用水問題,再度訂立禁止互搶水源的「嚴禁合約」。

在先民建立美麗家園的同時,這裡也曾淪為殺戮戰場。乾隆末年發生以福建漳州移民為主的林爽文事件,泉州安溪籍的林賀、翁滿、陳抱率領義民五百名協助清官軍平定,由「大坪林攻打暗坑仔等處。四面會合,殺死賊匪百餘人。義民被殺五十餘人…賊匪雖皆奔散,現在復聚暗坑仔等處,不時出沒。」咸豐年間(1851-1861)新店溪兩岸爆發漳泉械鬥(或閩客械鬥),暗坑仔的漳州人受挫,傷亡慘重。

1949年國府遷台後,新店因鄰近戰時陪都台北市,成為遷台軍眷、中南部北上求職者及教師、公務員的居住地。1967年,在十四張南側興建中央新村,以安置民意代表。而原來屬於農業村落的七張、十二張、二十張及寶斗厝,紛紛由農田轉變成高樓林立的商業住宅區和高科技的工業園區,十四張依然列為農業保留區。但為了建設環狀線捷運,當局除解禁農業保留區,並開發中央新村北側重劃區。

2011年開始強制拆除十四張的百年歷史建築。黃線捷運南機廠址之店仔街的斯馨祠暫遷到捷運高架橋下一隅,如今已座落在中央新村北側的歷史公園預定地,門牌為央北二路 206巷 2號。當地百年古厝劉氏家廟(啟文堂)、原隸屬於二十張的劉利記公厝、文記堂的三落厝,則被拆遷到206巷 6號,於2024年以「十四張歷史建築園區」的名稱啟用,成為市民日常休憩的藝文場域。

未來展望

今天,碧潭畔的瑠公圳引水原址立有《瑠公史蹟紀念碑─飲水思源》,新店溪對岸則是灌溉今中永和的永豐圳取水口。當局應利用新店區內便捷的捷運,配合公車,讓民眾接觸新店的發展歷史遺跡,並打造「十四張歷史建築園區」為文化基地。

(作者係歷史研究工作者)

附加資訊

- 作者: 張健豐

- pages: 87

- 標題: 探訪新店的前世與今生