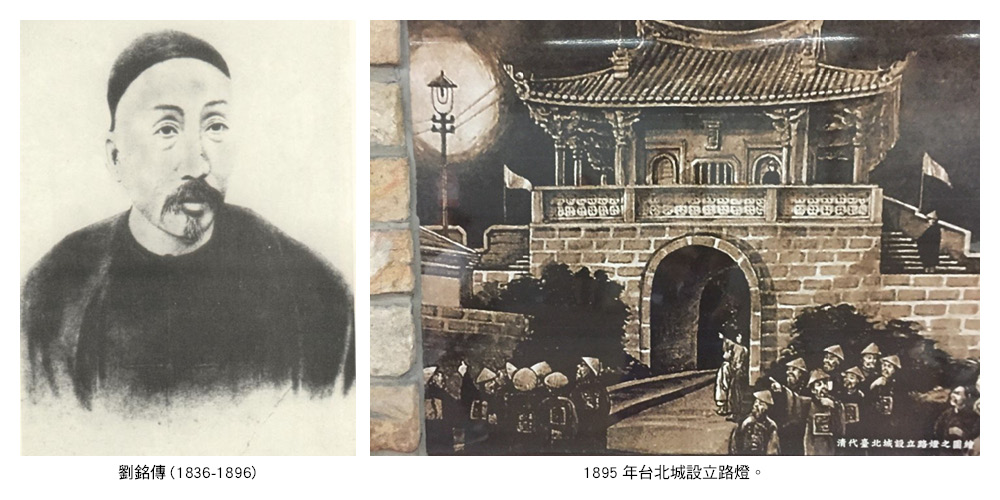

劉銘傳與台灣建省140周年│羅鼎鈞

1884年中法戰爭在越南和台灣爆發,清廷派遣劉銘傳前來台灣負責防務,並取得勝利。次年,清廷正式將台灣升格為行省,任命劉銘傳為首任台灣巡撫,這標誌著台灣從邊陲海島,邁向現代化治理的轉捩點。這一舉措不僅具有深遠的戰略和行政意義,也標誌著中國在面對西方列強的壓力下,逐步展開近代化自強運動。

劉奠定台灣現代化基礎

在那個外患頻繁、內憂不斷的晚清時代,劉銘傳敢於革新,善於借鑒西方先進技術,推行多項改革措施,包括建設鐵路、電報、煤礦和機械製造廠等,為台灣植入現代治理的雛形,被譽為中國近代工程現代化的先驅之一。

劉銘傳主政期間以「交通先行」為核心,規劃了現代化藍圖。他主持修築了中國首條自主建設的鐵路—從基隆到新竹的鐵路,在當時中國尚無成熟鐵路技術體系的背景下,具有開創性意義。他還引進西方機械技術,成立台北機械局、礦務局和船政機構,架設台灣至福建的海底電纜,創辦郵政總局,並引入外資發展航運。這些建設使得台灣成為東亞物流的樞紐,年財政收入從90萬兩增至390萬兩,貿易額年均增長30%。此外,他通過清丈土地、整頓稅收,查獲大量隱田,顯著提升了財政效能,使台灣在近代技術上躍居中國的前列。

作為久經沙場的淮軍將領,劉銘傳深知台灣的戰略地位。1884年他剛抵達台灣時,正面臨法國入侵的危機,他變賣家產籌措軍費,以「以弱勝強」的戰術取得滬尾大捷,粉碎了法國占領台灣的野心。戰後他加強防務,重建基隆炮台,設立機械局自製槍械彈藥,並引進德製武器,奠定了台灣軍事近代化的基礎。這些舉措不僅捍衛了領土完整,也通過實戰驗證「師夷長技以制夷」的可行性,增強了台灣的防禦體系,使其從昔日防務薄弱的邊境,成為不容忽視的堡壘。

劉銘傳不僅打破「武夫無文」的刻板印象,還設立「番學堂」教育原住民,推廣漢文化與農耕技術;創辦西學堂、電報學堂以培養科技人才,甚至將自己的俸祿投入孤兒保育院的建設。他還修繕鄭成功祠,並題聯「創基業在山窮水盡,享俎豆在舜日堯天」,進一步加強台灣與中原的文化紐帶。他創設新政機構、整頓吏治,重視民生事務,推廣教育、改革稅制,在有限的任期內,嘗試用現代治理理念改革傳統行政模式,展現其治理台灣的開明思維。

台灣建省的歷史意義

1885年台灣建省不僅是行政區劃的調整,更是中央政權加強邊疆治理的戰略舉措。從歷史視角來看,其意義有三:一是行政整合,劉銘傳將台灣從福建轄下的「道」升格為省,劃分成3府1州11縣5廳,奠定了今日台灣行政區劃的雛形;二是主權宣示,建省直接回應了列強對台灣的覬覦,通過制度化治理,確立了「中國不可分割」的法理依據;三是現代化試驗田,台灣成為晚清洋務運動的先鋒,其鐵路、電報、郵政等成就,為全國提供了範本。

2025年是台灣建省140周年,這不僅是對歷史的紀念,更是一次深刻的時代回顧。從1885-2025的140年間,台灣歷經日本殖民統治、台灣光復至今,成為中華歷史版圖中獨具特色的存在。台灣建省的舉措,其歷史延續至今仍具有高度啟發性。它提醒我們:制度建設與基礎工程的投入,是國家邊疆整合與治理現代化的核心基石。

在當今世界面臨「百年未有之大變局」的局勢下,劉銘傳堅守「自辦自控」的原則,並大膽引進外資與技術。這種「在主權優先下的務實合作」模式,為當前科技自主與全球化博弈,提供了借鑒。例如,他在推動基隆煤礦中外合資時因爭議辭官,反映了改革者需在開放與自主間尋找平衡。劉銘傳通過融合教育促進族群團結,修復歷史遺跡以增強文化歸屬感,揭示了「人心回歸」的重要性。當前兩岸關係需要超越經濟依存,深化文化共鳴與歷史記憶的再聯結。

紀念劉銘傳的時代意義

劉銘傳時代台灣的繁榮得益於閩台聯動(如海底電纜直通福州),今日兩岸產業互補仍需延續這一邏輯。在美西方技術封鎖的背景下,整合兩岸的科技資源,將成為突破「卡脖子」困境的重要途徑。儘管劉銘傳在任僅五年,但他所開創的制度與建設,至今仍深刻影響著台灣的社會與整體發展。

1895年清廷因甲午戰敗而被迫割台,1896年元月劉銘傳臨終時大呼「還我台灣!」,該語與他治台時「曠宇天開」的豪情,勾勒出一位改革者的精神面貌,他既有捍衛主權的鐵血意志,也有開創時代的遠見卓識。今日重溫這段歷史,不僅是為銘記「台灣自古屬中國」的史實,更是為汲取劉銘傳的改革魄力。在百年變局中,兩岸同胞若能以劉銘傳的精神共謀發展,則台灣的區域優勢與大陸的規模效應結合,必將成為振興中華的「雙螺旋」,譜寫新時代的「山海協奏曲」。

(作者係中國文化大學博士候選人)

附加資訊

- 作者: 羅鼎鈞

- pages: 68

- 標題: 劉銘傳與台灣建省140周年