探訪仁德的前世與今生│張健豐

仁德區從明鄭時期就開發設「里」,區內的二層行庄是台南往高雄必經之地,設有渡口和橋樑。更因二層行溪流域糖廍林立,由此地裝箱後由安平輸出至上海、寧波以及北中國各地。在乙未保台失敗後,日本人在車路墘設立糖廠,改善蔗作地排水設施,並生產耕地白糖,製作糖霜等。台灣光復後,這裡帶動了台南都會區工商業的發展。

仁德區位於台南市的西南端,東鄰歸仁區,南隔二仁溪與高雄市湖內、路竹兩區為界,西接東區、南區,北連永康區。境內因有中山高、「縱貫公路」(台1線道路)、台鐵「西部幹線」縱貫鐵路、聯絡中山高和南二高的86快速道路,在保安里、新田里等設立有工業區。著名企業奇美實業及該企業設置的「奇美博物館」,皆設址於仁德。

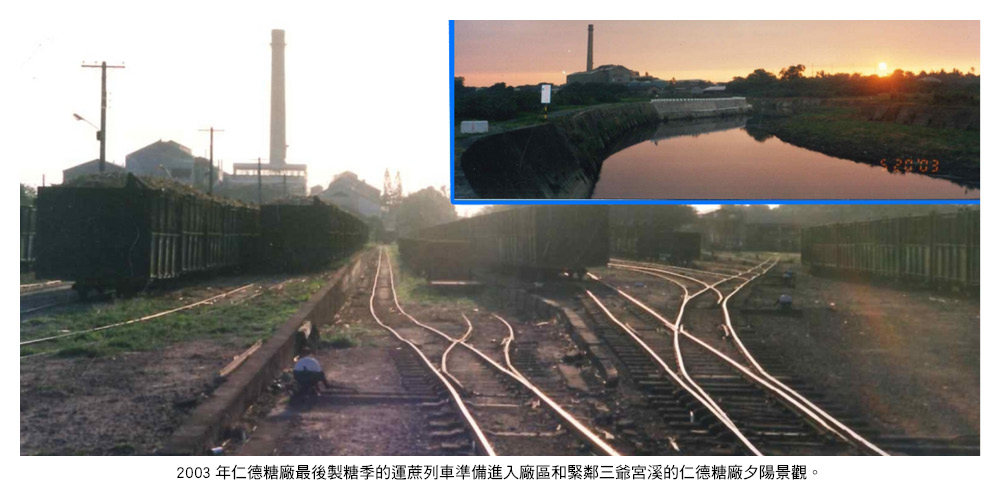

而以台鐵「永保安康」(永康至保安)車票聞名全台的保安站,竟是要配合昔日台糖仁德糖廠開業運輸需要,遷址並沿用至今;到了2003年,仁德糖廠成為台南縣(後改制歸併於台南市)境內最後一座使用鐵路運輸甘蔗原料的糖廠。這樣滄海桑田的變化,激起筆者探訪它的前世與今生。

清代的發展

明鄭時期為了對台灣基層社會進行行政上的管理,在州(縣)的行政架構下,分別設置了坊、里、庄、社等基層行政單位;清廷以此基礎陸續在台灣各地設置了里、堡、鄉、澳。今仁德區公所一帶所在的仁德里、仁義里、新田里等設為仁德北里;後壁里等則屬仁德南里;該里西邊為比較靠海的文賢里。里內重要村落有車路墘庄(今保安里)和二層行庄(今二行里)。二層行的「層」,以閩南語諧音稱「贊」,故也稱「二贊行」,其南方的二層行溪(今二仁溪),也以此庄命名。該庄自明鄭時為承天府治(今台南市中西區)往南路鳳山(今高雄)的必經之地。故在二層行溪上設有「二贊行渡」,乾隆28年余文儀《續修台灣府志》稱該渡:「夏秋水大,以小船濟人;春冬則架竹橋。」

二層行溪同時也是南台灣砂糖的主要分界線。溪以北至嘉義為「台灣府砂糖」主要生產地,砂糖質細,有「府玉糖」之稱。先民在二層行溪流域以甘蔗為原料、以牛為主要獸力,開糖廍製糖。生產之糖大都集中至二層行庄,裝箱後以竹筏運到安平港再裝輪船輸出至上海、寧波以及北中國各地。故當地有俗諺:「起自台灣二層行,駛往蘇杭十三行」,由此可知台灣糖以二層行的名義在大陸聞名。但根據來台考察的日本駐華外交官上野專一在《台灣島實踐錄》裡描述,二層行溪兩岸的「二贊行」、「大湖」(今湖內)、「半路竹」(今路竹)僅占全台砂糖生產量的5%。

1895年10月11日,日軍第二師團在屏東枋寮登陸。在漢奸內應下,鳳山縣城(今高雄市鳳山)、打狗港(今高雄)輕易地落入日軍之手。守將鄭青遂退往二層行庄。20日上午6時,日軍第二師團主力向二層行庄出發,鄭青所部在此結合數百名二層行及車路墘庄的庄民,以甘蔗園為掩護,向日軍進行數次襲擊,但忽然聽到抗日義首劉永福已於前一日在安平搭船內渡大陸後,便斷橋,退往今日高雄市的大岡山一帶,伺機對日軍進行游擊襲擊。

日據時期的發展

日本占據全台後,為了有效控制台灣人,從台南到鳳山開闢陸軍路,即今「縱貫公路」的前身。1921年在昔日的「二贊行渡」上建水泥橋,今日遺跡仍存。1900年台南到打狗港的縱貫鐵路完成後,當局在今台鐵「仁德站」現址設車路墘站。1909年,台灣製糖株式會社從夏威夷搬遷廠房設備,在車路墘庄設置新式糖廠(今仁德糖廠)後,車路墘站乃往北遷移1.5公里,並設置三線式鐵道(台鐵的1067和762mm並列)和廠區聯絡,以利將製糖品轉運到打狗港區的台糖倉庫,以備出口。糖廠於1910年11月19日正式開工榨蔗製糖,每日可榨1,200公噸,主要生產粗糖。

此時在糖廠的蔗作適地中,處於嘉南平原的沙丘地就占了65%。沙丘地的沙層平均厚度深達8尺;且部分低濕地排水不良,不宜種蔗。當局乃於1918年完成車路墘排水溝,將低濕地的積水排到二層行溪,擴增蔗作適地和增加產量。糖廠的蔗作範圍遂從台南的仁德、關廟、歸仁、永康,擴增到高雄的阿蓮、路竹等地。1926年時糖廠更換設備,每天平均可壓榨的甘蔗增至1,800噸;並直接以甘蔗為原料,經過壓榨後的蔗汁經碳酸法清淨後,直接製成比較精緻的白糖,即為所謂的耕地白糖。該年糖廠員工從除夕到元旦加班趕工,單日已達2,100噸的榨蔗能力。

此後耕地白糖大量增產,除了出口至中國大陸、滿洲國等,也供應日本本土。耕地白糖可提煉糖粉、糖霜、方糖,糖霜可作為果乾、清涼飲料、罐裝食品的原料。1935年,鹽水港製糖在台北舉辦的台灣博覽會糖業館現場展示其白糖製品並賣給消費者。而從前一年開始製造糖霜的車路墘糖廠,為了應付年節需要,也開始在北部供應糕餅店和消費者。

台灣光復後的發展

由於日本和美軍戰爭期間,車路墘糖廠幾乎未受到轟炸破壞,以致得以迅速恢復生產,並因設於高雄旗山的旗尾糖廠於1946年6月將用以製作方糖的機器,遷移至車路墘糖廠安裝使用,使得車路墘糖廠得在同年10月開始煉製特砂與方糖等白糖。而在1948年10月10日雙十節,該糖廠開通了從台南市關廟區經後壁厝(今後壁里北)、仁德糖廠到今台南市東區的營業線(關廟線)。因這條路線可銜接台南境內的佳里、永康糖廠,且經後壁厝到高雄的橋頭糖廠,後來也被規劃為北起台中、南到高雄之台鐵縱貫鐵路的國防「南北平行預備線」。 除了客運,關廟線也支援中山高速公路取土工程。1972年8月1日,因不敵時代的巨輪而停止客運業務。後壁厝站於2006年6月以安全為由拆除,糖鐵關廟線原址則在2014年開闢為特27道路(德糖路)。

2003年7月1日,仁德糖廠停止壓榨甘蔗,結束製糖業務後。往今高鐵站西面的仁德區港墘農場和歸仁區的沙崙農場的甘蔗原料線原址,部分開闢了武東三街。而前者已由台糖承租給農民經營有機牧場,周邊森林由台糖與環保署合作造林,提供調節氣候的綠地,生態豐富。雨季則成為天然滯洪池,並作為復育螢火蟲的生態池。近年來度過被徵收為產業園區的危機,成為保護野鳥棲息地,繼續扮演台南都市之肺;而面積廣大的台糖沙崙農場除提供部分作為高鐵專區,其他出租給民間栽培鳳梨、西瓜等。此外,自營耕區目前以種植作為牛、羊飼草為主的尼羅草。因種植面積廣大,收割後捲製成捲草成為當地的特色。

位居仁德糖廠後山的「虎山」則改為平地造林變成林場,而糖廠周圍的虎山農場,部分闢為台南都會公園和奇美博物館。仁德糖廠區的舊倉庫,現今開闢為十鼓文化村園區,融入十鼓獨創的台灣特色鼓樂,並以矗立在藍天白雲間的廠區煙囪作為地標,招攬客人。

筆者建議,當局可在廠區另闢空間展示舊式糖業的糖廍到新式糖業的糖廠演變,發揚仁德的糖業文化以接地氣。

(作者係歷史研究工作者)

附加資訊

- 作者: 張健豐

- pages: 86

- 標題: 探訪仁德的前世與今生