李四光的追光人生│盧綱、盧璟

李四光(1889-1971)是同盟會的創始會員、中國知名的地質學家、院士、古生物學家、中央研究院院士。他1889年出生於湖北黃岡,原名李仲揆,14歲時去報考武昌中路高等小學堂填表時,把年齡十四誤寫在姓名欄裡,後來就將錯就錯,改名為李四光。

努力向學,蔚為國用

1904年李四光到日本留學,認識了宋教仁、馬君武等革命學生,又在他們的介紹下認識了孫中山先生。1905年同盟會成立前的一天,中山先生帶領大家宣誓後,詢問李四光的年齡,李回答我今年16歲。中山先生高興地說,「湖北李四光16歲就嚮往革命,非常好!」於是送給他八個字—「努力向學,蔚為國用」。李四光就這樣成了同盟會最年輕的創始會員,他則用其一生實踐了中山先生對他的厚望。

1904年李四光15歲時,因成績優異被選派送往日本留學,他在大阪高等工業學校學習船舶製造專業。從日本學成歸來後,李四光發現中國根本造不出船來,造船需要用到鋼鐵,於是他1913年到英國學習採礦專業。學了一年採礦後,他又發現當時中國沒有系統的地質學,根本不知道礦在哪裡,他又改學地質。總之,國家需要什麼,他就學什麼。

新中國建立之初,在李四光的地質理論指導下,勘探隊在不長的時間內先後發現了大慶、勝利、大港、華北、江漢等油田,很快解決了石油自給問題,一舉摘掉國際上流傳多年的「中國貧油」的帽子。1949年回國時,李四光從英國帶回一台伽馬儀,為中國後來尋找鈾礦發揮了重要作用。他領導的地質部,經過千辛萬苦的實地勘察,終於找到了鈾礦,為中國原子彈和氫彈研製成功做出突出貢獻。1960年代以後,李四光致力於地震的預測及預報工作,預測了中國四大地震帶。

1925年中山先生在北京去世,公祭移靈活動公推了6位對辛亥革命和社會發展有重大貢獻的人抬棺,李四光是左邊的第一人,可見他在民國時期就享有盛譽。

古生物學家、地質學家

1923年李四光提出蜓科鑒定方法,建立了十項標準,將蜓科主要特性用若干曲線表現出來,使之既有定性概念也有定量概念。他利用這個方法鑒定了大量化石標本,完成了他的第一部科學巨著《中國北方之蜓科》,獲得英國伯明罕大學的博士學位,他也成為享譽世界的古生物學家。

1920年代初,李四光開始研究中國第四紀冰川,30年代中完成《冰期之廬山》,引起國內外地質學界的關注。40年代他又調查了雲貴高原、鄂西湘西、川東桂北等地,發表多篇中國冰川的文章,為中國第四紀地質學研究增加了理論依據。

1920年代中葉,李四光發表《地球表面形象變遷之主因》文章,他的地質力學從此萌芽。1920-40年代,李四光把力學引進到地殼構造和運動規律研究中,開闢了一條解決地殼構造和運動問題的新途徑。1922年起,李四光先後10次擔任中國地質學會會長、1922年擔任中央研究院建立的地質研究所所長,1948年赴英國參加第18屆國際地質大會,他是唯一的亞洲人,說明中國地質科學當時就在世界地質科學占有一席之地。李四光還是挪威奧斯陸大學的博士、蘇聯科學院海外院士,1951年4月李四光被推薦為世界科學工作者協會副主席。

薪火之光、一門三院士

1920年起,李四光擔任北京大學地質學系主任,為發展中國地質事業、提高中國地質科學水準,培育大批優秀的地質工作者。同時,他擔任過北京大學評議會的評議員、理學院庶務主任,協助校長蔡元培做好北大的校務建設。

1928年,李四光被時任教育部長的蔡元培任命為武漢大學建設籌備委員會委員長。當時交通不便,李四光經常騎著小毛驢、帶著乾糧和水,從武昌城中心往外走,四處考察,最終選擇了東湖邊依山傍湖之處建校。他還請來了美國著名建築學家開爾斯設計校園,並跟校長王世杰多方籌措建校經費。在武漢大學開學典禮上,王世杰深有感觸地講:「12年前我和李四光在回國途中曾設想,要在一個有山有水的地方建設一所大學,今天這個願望實現了。」這所建校超過130周年歷史的武漢大學現今被喻為「中國最美的大學」。

此外,李四光1932年擔任過中央大學(現南京大學)代理校長,並親自主持了北京地質學院(現中國地質大學)和東北地質學院(現吉林大學地球科學學院)的建院工作。在他的關懷下,成都地質學院(現成都理工大學)及許多中等地質技術學校,為開展地質勘探、地質科研培養了大量骨幹。

1952年11月1日,北京地質學院在端王府夾道舉行第一次開學典禮,李四光以地質部長的身分出席開學典禮,他說「新中國辦起了驚天動地的事業,北京航空學院是驚天,北京地質學院是動地。你們就是動地的勇士。」

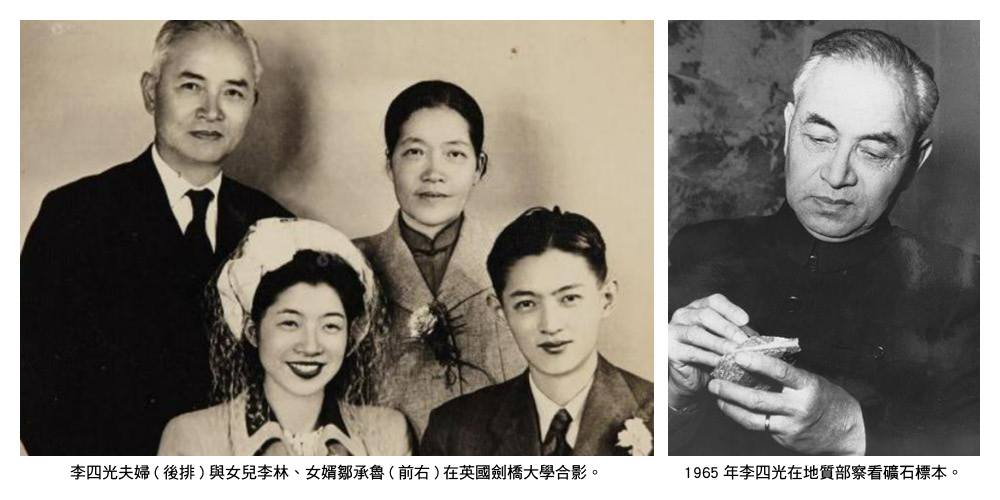

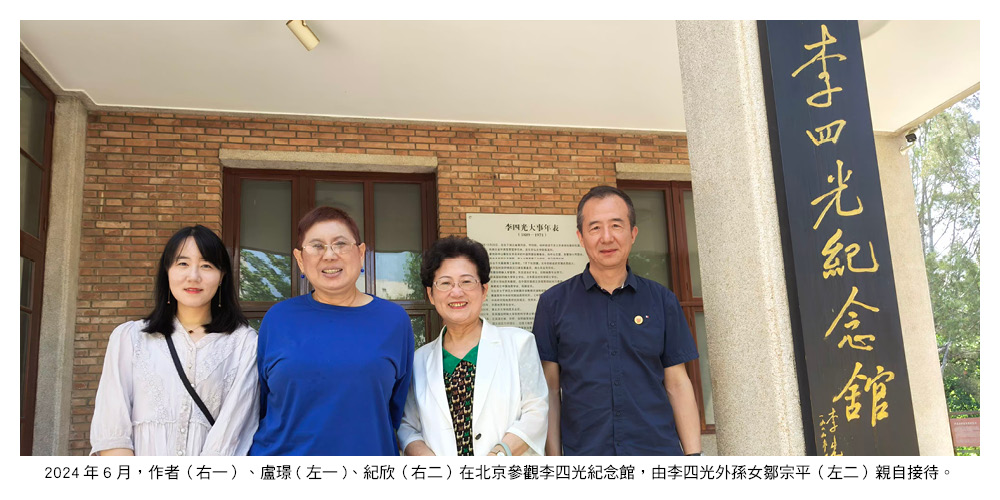

李四光自己是地質學院士、獨生女兒李林是物理學院士、女婿鄒承魯則是生物化學院士、「一門三院士」的傳奇故事廣為流傳。作為一個教育家,他不僅桃李滿天下,對子女的教育也很成功。據李四光外孫女鄒宗平回憶,李四光的家風就是要用科學精神和科學態度說實話、做實事。

70歲成為一名共產黨員

李四光雖生在湖北,卻是蒙古族人。他曾任湖北軍政府實業司長,南京臨時政府成立前,宋教仁有意推薦他作實業部長,他不接。而且,他一生三次拒見蔣介石。

第一次是1932年5月,李四光參加武漢大學落成典禮,當時蔣介石正在武漢,通過武漢大學校長王世杰轉告李四光想見他,李請王告知他已離開。第二次是1937年7月,社會名流應邀齊聚廬山,李四光也在邀請之列,卻拒絕出席蔣在牯嶺圖書館召開的談話會。第三次是1940年3月,李四光到重慶出席中央研究院的年會,蔣介石宴請參會人員,李四光沒去,誰知他的桌簽被放在蔣的右邊,蔣問「李四光怎麼沒來?」翁文灝打圓場說:「他病了,重感冒。」蔣介石才作罷。解放後,李四光見到翁文灝時還說「你救了我一命」。

1951年,李四光又先後謝絕了民革、民盟、九三等民主黨派領導人的邀請加入民主黨派,卻與毛澤東、周恩來、董必武等中共領袖保持終身友誼。他曾應毛主席的請求,寫了一本科普著作-《天文 地質 古生物》。1957年,在周恩來的鼓勵下,他提交了入黨申請書,在70高齡時成為一名共產黨員。

一生追求光明如一顆行星

1915年在英國留學時,李四光為了排解思鄉之情,學會了拉小提琴,還因此結識了他的終身伴侶、鋼琴老師許淑彬,一生琴瑟和鳴。1919年他30歲時在巴黎創作了小提琴曲《行路難》,此事直到1990年3月經上海音樂學院中國現代音樂史陳聆群教授發現考證,才被世人所知。

李四光對歷史也有獨到的研究。1932年在紀念蔡元培65歲時,李四光寫了《戰國後中國內戰的統計和治亂的週期》,從西元前221年到1929年,做了一條中國內戰頻度曲線和歷史重大事件比較圖,依據歷史資料研究歷史週期律,還將其譯成英文,是中國把數學方法引入歷史研究的第一人。

1944年,貴州遵義著名漫畫家豐子愷請李四光喝茅台酒,酒後李四光順勢到茅台地區考察地質,發現當地地層有孔隙,具有濾水功能,確定茅台酒好喝與當地的水質有關。茅台酒成為國酒,應該有李四光的一份科學貢獻。

李四光是中國知識分子中的傑出代表,他的品格、學識、成就、才藝,尤其是愛國精神堪稱偉大。李四光一生追求光明,他首先照亮自己,然後照亮他人、再照亮他周圍的世界。當我們仰望星空時,在茫茫宇宙中有一顆明亮的行星劃過蒼穹,那就是2009年國際天文聯合會以李四光命名的「李四光星」。

(前者係湖北省黃埔軍校同學會副會長、後者係武漢市民革青委會副主任)

附加資訊

- 作者: 盧綱、盧璟

- pages: 76

- 標題: 李四光的追光人生