兩岸應就「群島型大陸邊緣」模型聲索南海島嶼應有地位│魏國彥

2016年1月23日,我與十餘位國際海洋法學者專家搭乘運輸機遠赴太平島勘查。五天後馬英九親赴太平島,並在標誌有「中華郵政南沙太平島」的郵箱投入一封信,信封左下角標明「寄自高雄市旗津區中興里」。9年後的今天,南海諸島的問題仍懸而未決。筆者認為,其中關鍵之一在於如何認定島嶼型大陸邊緣的「專屬經濟區」等畫界問題,而原來的定義及框架充分反映出西方的學術霸權,南海周邊各國應向聯合國提出適合島嶼型大陸邊緣的另類架構。

早年國際海洋法醞釀時期中的一個重要案例是1969 年的北海大陸礁層案,該案首度確立了將大陸礁層水深200公尺以內的海底成為領土向海中自然延伸的部分,變成日後將北大西洋的海底地形作為這類「岸上領土向海自然延伸」的原型。

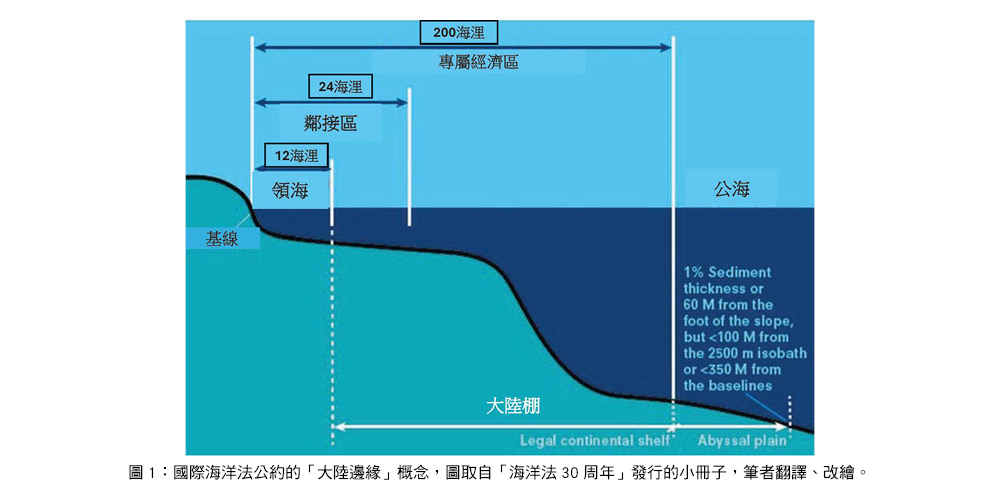

1982年12月,聯合國通過「國際海洋法公約」,1994年正式生效至今。該公約第76條第1項規定:「沿海國的大陸礁層包括其領海以外依其陸地領土的全部自然延伸,擴展到大陸邊外緣的海床和底土,如果從測算領海寬度的基線量起到大陸邊的距離不到200浬,則擴展到200浬的距離」就是按照這個模型設立的。此外,沿海國依《海洋法公約》第81條與85條則具有授權和管理在大陸礁層進行鑽探為目的之專屬權利,以及有開鑿隧道與開發下方資源之權利。

為了慶祝海洋法通過30周年,聯合國海洋法公約組織(UNCLOS)出版紀念小冊子,其中的附圖詮釋了這套法案的原始概念(見圖1),就是建立在北大西洋海底地形模型上的;而這套地形架構與形態是北大西洋地質演化與發育的結果,與其他的大陸邊緣長得不完全一樣,如應用到世界各地,就會造成問題。

2014年菲律賓向國際法庭提出「南海仲裁案」,2016年6月遭到否決,台灣擁有主權的太平島受到池魚之殃,被認為「是礁非島」(It is a rock, not an island)。馬英九在仲裁前就提出「法庭之友意見書」,力陳該島有水、有土壤、有農作物,可以不靠外來支援就能維持住民生活所需,但不被國際法庭採納。背後結構性的原因在於,這類珊瑚礁小島形貌無法套入傳統的大陸邊緣定義,而國際法學界是「照章行事」,依照「北大西洋原型」所做出的判決。

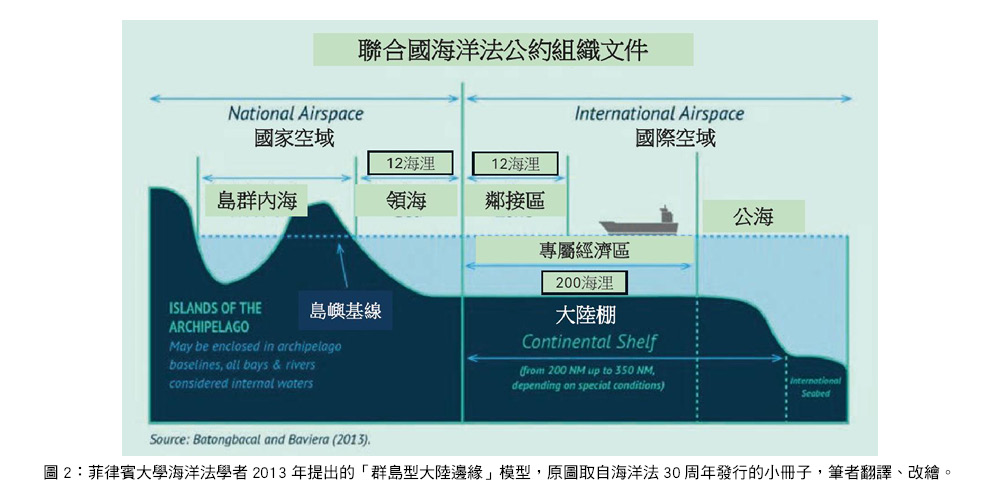

事實上,菲律賓2014年向國際法庭聲請相關海洋法權益時,已提出另一套符合南海周邊國家的地形架構(見圖2),若蒙通過,將能應用到許多熱帶地區,包括赤道太平洋及印度洋,乃至加勒比海等許多海洋島國。但法官不是地質學者,傾向於依照既有法條、先例或原型判決,這樣嚴重影響了其他地區、在不同地質過程中生成的海洋地形國家的權益,可謂「削足適履」。而依據海洋地質學的大分類,北大西洋的大陸邊緣在板塊運動中屬於「被動型大陸邊緣」,太平洋沿岸屬於「活動型」或「碰撞型」,因而生出火山島嶼,在島嶼上方發育出「環礁」、「群礁」等型態的珊瑚礁島嶼。太平島及東沙島都屬於這個類型,無奈多數海島型國家人微言輕、科學欠發達,無法在聯合國據理力爭,菲律賓十年前的嘗試就被打了耳光。

比較圖1的「海洋法原型」與圖2的「群島型模型」,有兩點主要差異:(1)在大陸棚上,群島型模型有凸起的「島」,並構成群島基線(Archipelago baselines)的起點,領海範圍由此基線往外延伸12海浬,而此海上(小)島與本島或陸地之間的水域也被賦予新的地位,成為聲索國的「島群內海」,又稱「內水」;(2)此海岸邊緣地帶因為島嶼參差使得海底地形在垂直面上崎嶇不平,在水平面上則凹凸有致,與大西洋型的平滑曲線大不相同。這樣的地形地貌會使得領海、鄰接區及專屬經濟區的外圍界線凹凸,可能會造成執法上的困難乃至爭執,這或許是國際法庭不予考慮的原因之一。

溯其本源,國際法庭實際上是抱持著北大西洋兩岸國家基於自家海岸的長相而「放之四海而皆準」的霸權心態。為了公平對待擁有其他類型海洋地形的國家,海峽兩岸應該聯合其他國家向國際發聲,聲索平等的海洋權利。

(作者係台灣大學地質科學系退休教授、前環保署署長)

附加資訊

- 作者: 魏國彥

- pages: 44

- 標題: 兩岸應就「群島型大陸邊緣」模型聲索南海島嶼應有地位