曹操高陵遺址再現│吳國禎

曹操的墓地在高陵,但歷代以來高陵的所在眾說紛雜,以致有不下數十處都傳為曹操的下葬處,成為歷史的疑案。高陵遺址的發現是2009年度全國十大考古新發現之首,並於2013年被列為全國重點文物保護單位,可見其重要性。

曹操其人其事

曹操(西元155-220年)是東漢末年三國時期的重要歷史人物。史書中記述很多,只是《三國演義》把他演義為奸詐的負面形象,而深植於民間。曹操有奇謀,他一生30多年南征北伐,內誅群雄,外定邊患,統一了東漢末年北方紛亂的局面,又實行屯田、興修水利、抑制豪強、輕徭薄賦、恢復生產、提倡節儉,改變了東漢以來的厚葬習俗。

曹操營建鄴城持續16年,是當時北方的重要政治、經濟和文化中心,具有重要戰略價值,也為北方的統一奠定了堅實的基礎。鄴城之後成為曹魏、後趙、冉魏、前燕、東魏和北齊的都城。鄴城規劃改變了漢代宮殿分散的布局,城市中軸線的形成,標誌著中國都城發展史上的一個新階段,以後隋大興城,唐長安城,直至明清北京城都延續這個規劃。

曹操能武能文,他的詩歌如《短歌行》、《對酒》、《苦寒行》等,慷慨具有雄風,歷代流傳,是建安文學的重要內涵。

曹操自己要求薄葬

曹操去世的前四年,即建安21年(西元216年),進爵為魏王。建安23年,曹操頒布《終令》,《遺令》,提及「古之葬者,必居瘠薄之地,其規西門豹祠西原上為壽陵,因高為基,不封不樹」、「天下尚未安定,未得遵古也,吾死之後,持大服如存時,葬畢,便除服,斂以時服,無藏金玉珠寶」,說他死後要葬在鄴城西邊、西門豹祠西原上貧瘠之地,不種樹,也不封土,身著便服,也不藏金玉珠寶。

建安25年正月曹操去世,同年10月漢獻帝禪位於曹丕,建立魏朝,追尊曹操為 「武皇帝」,史稱「魏武王」。黃初3年(西元222年)曹丕依據曹操薄葬的遺願,頒布《毀高陵祭殿詔》,拆除了高陵的地面建築。高陵就此湮沒。

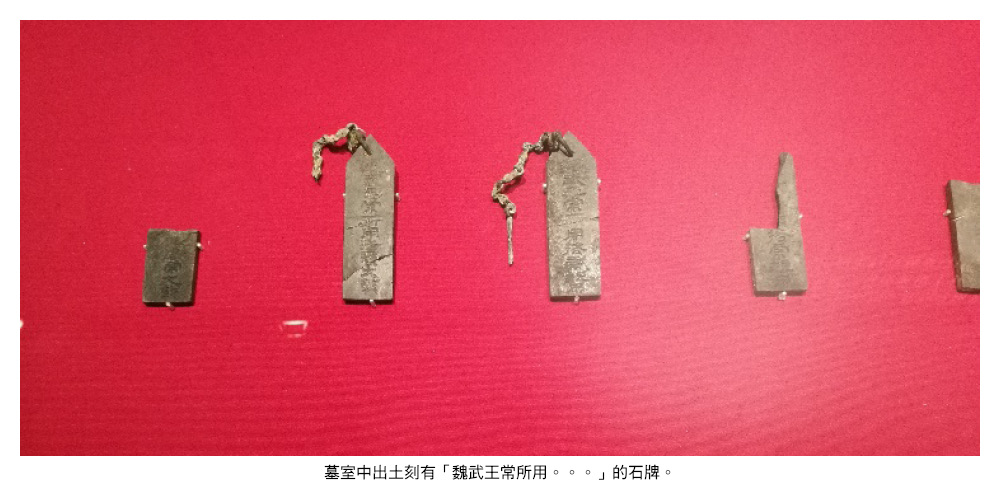

1998年4月,安陽殷都區安豐鄉西高穴村村民無意中發現一塊魯潛墓(十六國後趙建武11年,西元345年)的墓誌,記載著與魏武帝陵的相對位置。之後,有關部門在西高穴村又陸續徵集到民間所藏的石牌、石枕均刻有「魏武王」字樣,同時還徵集到一些東漢的建築構件等文物。這些線索均顯示,這裡存在著一座可能與「魏武王(帝)」有關的墓地。歷史文獻的記錄上,有三位「魏武王」,其中兩位均在十六國時期,另一位就是曹操。

曹操高陵遺址博物館

2008年12月,有關部門對已被盜的西高穴這個東漢大墓進行發掘,墓的規模宏大,結構複雜,呈甲字形,坐西向東,是一座多墓室的大型磚室墓,由墓道、前後室和四個側室構成。斜坡墓道長為39.5米,寬9.8米,最深處距地表15米。從出土的文物,墓主人身分逐漸清晰。在墓室中,發現刻有「魏武王常所用挌虎大戟」、「魏武王常所用挌虎短矛」等五塊石牌,雖然實物已經不見了,但這種刻銘石牌作為隨葬器物標籤使用,只見於高等級墓葬。

洛陽西朱村曹魏墓M1中也有相似的石牌,此墓的規模、形制和出土器物,也和西高穴的東漢大墓接近,符合曹魏時期的陵寢制度。這個對比驗證了,西高穴東漢大墓是曹魏時期建的。墓葬的出土物品以鐵兵器、生活用品的陶器、銅質飾品和石牌為主,金銀器、瓷器很少。此墓雖被盜過,但顯示不是厚葬的規模。在此後的發掘過程中,基本理清了陵園布局,曹操高陵終於展現在世人面前。

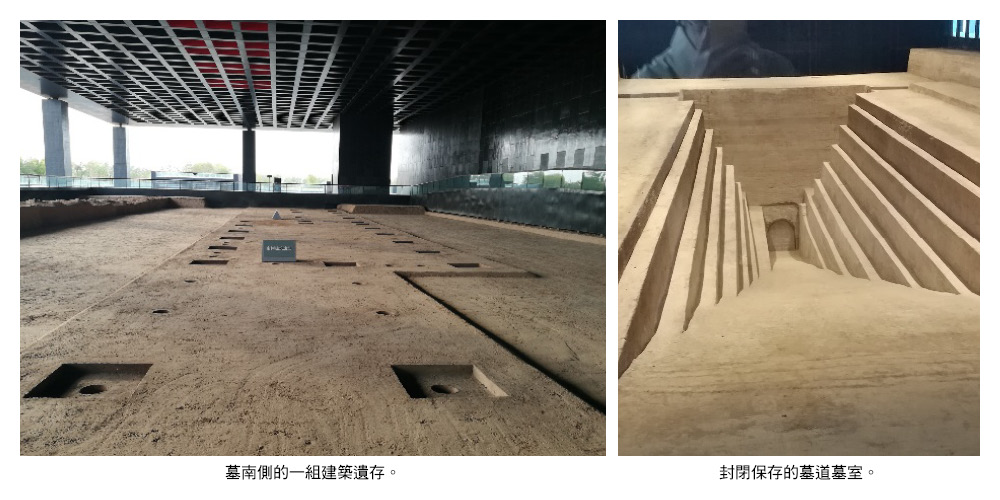

在墓的南側發現一組建築遺存,由四座建築組成,整體東西長約51米,南北最寬處9米。這建築應與黃初3年曹丕下詔「高陵上建築皆毀壞,以從先帝簡德之志」有關,說明下葬曹操時,墓地是蓋有建築的,只是很快就被拆除了。2023年4月27日,曹操高陵遺址博物館開館。為展示考古的成果,也為保護遺址,墓室整體加以封閉,另在旁邊複製了墓室,以為參觀之用。

歷史滄桑,從東漢建安25年(西元220年)至2009年,湮沒了1789年之久,安陽殷都區安豐鄉西高穴村的漢魏大墓,終於被確認為曹操高陵。高陵的發現與發掘,為漢魏考古學研究樹立了準確的年代參考,為漢魏帝王陵寢制度、喪葬文化,以及漢魏歷史提供了珍貴的實物資料,具有重要的社會、歷史和文化價值。

(作者係北京清華大學退休教授)

附加資訊

- 作者: 吳國禎

- pages: 80

- 標題: 曹操高陵遺址再現