百年前孫中山北上宣言與台灣│劉碧蓉

1925年元旦孫中山扶病至北京,3月12日病逝北京。蔣渭水的追悼文寫著「此刻四萬萬的國民正在哀悼痛哭罷!西望中原,我們也禁不住淚泉怒湧了,一封電報就能叫我們如此哀慟,這卻為了甚麼?」張我軍寫「孫先生!你那知道這海外的孤島中也有一個無名的青年在湧淚痛慟!」爾後至1929年奉安大典為止,每逢孫中山的忌日,台灣各地都為他舉辦追悼會,將他的聲名推向最高峰。

台灣人期待孫中山北上協商,意味著中國即將統一。大家關注:對內中國會建立一個怎樣的國家,對外將如何處理與列強、日本的關係?因此,他北上主張的「廢除不平等條約」與「召開國民會議」,引起《台灣民報》注目。

1916年洪憲帝制落幕,政局由皖系段祺瑞、直系馮國璋所掌控。其後,國務總理段氏得到日本援助,把持中央大權,解散國會,引發孫中山不滿。孫打著維護民元約法的旗幟,南下廣州籌組護法政權,與北京段氏政權南北對峙。但孫氏政權受桂系軍閥掣肘而無法施展,回到上海。1920年爆發直皖戰爭,直奉相助獲勝,直奉兩系共掌北京政府。南方孫中山也逐走桂系軍隊,回到廣州,並向國會提出北伐。不久再爆直奉戰爭,北京政府雖由直系吳佩孚掌握,念茲在茲中國統一的孫中山電促蔣介石來粵,商討北伐案。1922年2月,孫氏在桂林誓師北伐,6月卻因與陳炯明理念不和,無力北進,孫氏的第一次北伐被迫中輟,再返上海,著手起草國民黨黨務改革。

1923年3月孫氏三度返粵, 10月北京政府因直系曹錕賄選當上總統,讓孫氏再次找到北伐的機會,他與奉系結盟,加入第二次直奉戰爭。1924年1月,在廣州舉行中國國民黨第一次全國代表大會,接納聯俄容共;9月孫氏北伐;10月曹錕政權瓦解,馮玉祥、張作霖、段祺瑞邀請孫氏北上共商國是。11月,孫氏發表北上宣言,提出「廢除不平等條約」與「召開國民會議」兩大主張,作為解決國事的途徑。

廢除不平等條約策略

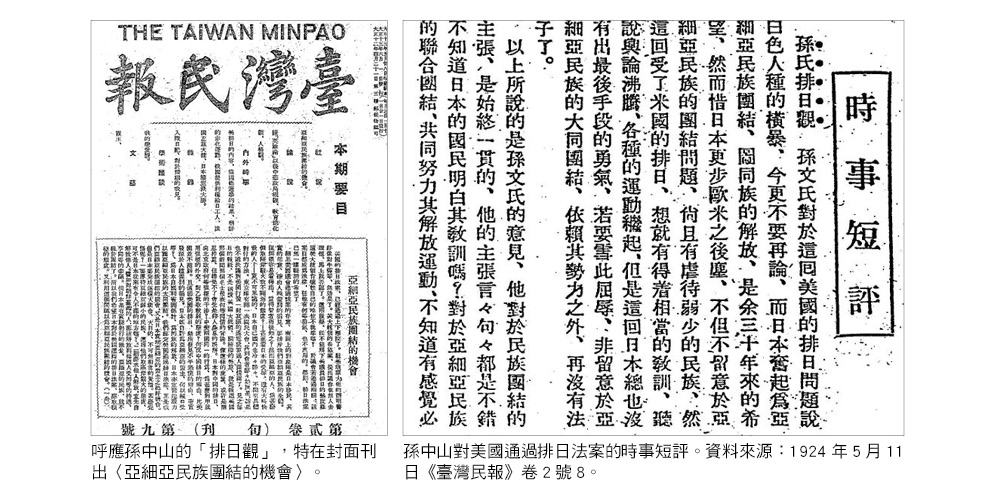

廢除不平等條約是孫中山北上的宣言,也是他對外的政治主張。此時正逢美國通過「排日法案」,引發日本朝野憤怒,興起要與中國團結共同抗拒。《台灣民報》編輯在時事短評刊出〈孫氏排日觀〉的文章指出:「孫氏對於(美)排日問題是白色人種的橫暴,日本應奮起為亞細亞民族團結,卻步歐美後塵,不留意亞細亞民族的團結,日本想必有相當教訓。」編輯引用〈孫氏排日觀〉說明亞細亞民族團結,方可抵抗美國不平等待遇。再以〈亞細亞各民族團結的機會〉,提醒日本「自己要求他人解放時,自己要先解放他人才成。」也就是說,日本要好好反省,先做到解放台灣、朝鮮,才能談到團結合作。

在早稻田大學留學的王敏川,借用孫氏的排日觀,進一步呼籲日華親善的重要。他在該報封面〈台人重大的使命〉上,提出台灣人有扮演日華親善的能力;並提出〈今後對華政策〉,要善待殖民地台灣,提高台人教育,讓台人設置議會,改善對台政策。也就是說,關注孫中山等於關心不平等條約的廢除,因為台灣人與孫中山在掙脫被帝國主義的控制上有著相同的命運。

廢除不平等條約根本之道就是打倒帝國主義。該報轉載《民國日報》的〈國民黨孫總理宣言之概要〉及〈中國國民黨之最大責任〉二篇言論。前文說:「北伐的目的是欲推倒軍閥,欲撲滅軍閥背後之帝國主義者,必倒帝國主義,始絕軍閥。」同時提出打倒帝國主義及軍閥的國民革命是要:「建設獨立自由之國家,擁護國家及民眾之利益」。接著刊載汪精衛的〈中國國民黨之最大責任〉,說「帝國主義要將中國變成殖民地,三民主義則要讓中國脫離半殖民地,實行三民主義必經之路,就是打倒帝國主義。此雖不易,但國民黨會負起這個責任。」該報不斷地傳遞孫中山廢除不平等條約、打倒帝國主義的主張,這是告訴台灣人,中國即將統一,成為獨立自由的國家,也隱約看出,這何嘗不是借用該報的說法,表達對殖民母國的不滿。

召開國民會議建獨立國家

「召開國民會議」是孫中山對內的政治主張。他提出:「要讓時局發展適應國民需求,必定要將各派壟斷的利益、權利還給人民,國民黨會依據上述政見,讓人民選擇他們的需要,召集國民會議,以建設統一的中國」。孫氏的國民會議是由全國人民各團體代表組成,且以民意為基礎的議會作為後盾,讓民眾有參與政治運動的機會。

編輯群認為「召開國民會議」,與台灣人要推動的「台灣議會設置請願」運動的理想一致,頗得台灣人的認同。尤其是1924年在上海大學讀書的蔡孝乾,他在《台灣民報》上,發表〈國民會議與中國之前局觀〉一文,指出「國民會議乃以革命和民主為特質,應民眾希望而召開」,以「廢除不平等條約和收回海關」至為重要。同樣在上海大學讀書的翁澤生,在孫氏死後翌日,到上海莫利愛路孫宅弔祭,他堅信地說出:「中山先生雖亡,中國的革命運動是決不死的!中山先生雖亡,民眾運動決不失敗!」期望民眾承繼孫氏遺志而努力,以慰孫氏在天之靈。

孫中山符號在台灣傳遞

孫中山逝世後,台灣人在追悼文上,以自由的化身、弱小民族之父、中國平民的導師來形塑孫中山的形象。追思靈堂及儀式上,不僅照中國國民黨所主導的儀式進行,會中講述的內容也是孫氏的生平、三民主義思想與理念、國民黨黨務發展及與共產黨的關係為主。參加追思演講的有蔣渭水、王敏川、宋淵源、連溫卿、高銘鴻、駱葆芝、張晴川、黃珮惠、陳春金、林鵬飛、謝春木、施文杞、蔡培火,尚有張我軍、翁澤生、謝玉鵑、蔡孝乾與賴和等人撰文悼念。

這些人中除高銘鴻、駱葆芝是台灣華僑,宋淵源是福建籍外,其餘都是「台灣文化協會」(下稱文協)和《台灣民報》的重要成員,他們從事台灣社會文化運動,關懷中國是否朝向統一發展。

孫中山逝世後對台影響

受到孫中山打倒帝國主義、容共、國民革命理念的影響,文協活動逐漸由城市走向農村,為農民、勞工爭取權益的意識抬頭,讓文協的文化抗日逐漸朝農、工靠近,並往激進派路線靠攏,稱為「新文協」,但最後仍為台灣共產黨所掌控。堅守孫氏路線的蔣渭水及民眾黨,雖以民族運動為主要思路,但隨著勞工階級神速發展,不得不轉以階級為主流的解放運動。此時日本右翼軍國主義抬頭,殖民政府嚴苛鎮壓解放運動,加上1931 年蔣渭水逝世,台共、新文協、台灣民眾黨、農民組合、工友總聯盟等組織團體,終遭殖民政府取締,宣告消失。

孫中山逝世後,中國國民黨決議接受孫氏遺囑,繼續北伐,為三民主義的國民革命奮鬥,結束北洋軍閥混戰的局面。此遺囑影響著日後台灣人的抗日活動,也為台灣光復奠下基礎。另,接受召開國民會議的蔡孝乾、翁澤生等,因認同無產階級理念,加入中國共產黨,導致與中國國民黨形成對立。易言之,1920年代中國國民黨第一次召開黨代表大會,選擇以俄為師的黨務改革,不僅引領著當時中國知識分子的選擇,至今還影響著海峽兩岸的政治發展。

(作者係國父紀念館退休副研究員)

附加資訊

- 作者: 劉碧蓉

- pages: 64

- 標題: 百年前孫中山北上宣言與台灣