花蓮縣光復鄉滅村事件責任歸屬│魏國彥

9月23日下午2時50分,中央山脈東坡海拔高度一千米左右的馬太鞍堰塞湖潰壩,泥流一衝而下,將距離11公里遠的花蓮光復鄉淹沒,大平村佛祖街一帶成為重災區,迄今已知死亡19人,受傷157人,超過 504公頃農田被淹沒,約1,606戶民宅、7所學校、公務機關等受到淤泥侵入、受損;農牧損失4.3億元以上。台灣防救災系統與法規堪稱完善,這次為什麼會眼睜睜地看著災害發生,生命淪喪?孰令致之?孰使為之?

光復鄉屬複合型災害結果

光復鄉災變至今,我們已清楚瞭解這是一個複合型災害的結果:7月21日發生山崩事件,崩落大量土石,造成堰塞湖,歸農業部管轄。8月與9月颱風來襲,相關暴雨及雨量監測歸交通部中央氣象署。幾次颱風期間,行政院開設「中央災害應變中心」,由內政部坐鎮指揮。在楊柳颱風來襲時,8月12日早晨「應變中心」同步二級開設,針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖成立警戒小組,隨後預防性疏散撤離259戶690人。

根據報導,樺加沙颱風來襲時,9月21日「中央應變中心」的「第一次工作會議」中,農業部針對高雄市、屏東縣等部分地區調降土石流警戒基準值,呼籲提高警覺。預估需撤離人數總計275人,涉及鳳林鎮(長橋里)、光復鄉(大馬村、大平村、東富村)及萬榮鄉(明利村)等村里。顯然這個撤離範圍與人數嚴重低估。9月21日下午3點「第二次工作會議」,「應變中心」大幅提高了撤離範圍與人數,並通報花蓮縣政府。晚上6點召開的第三次會議,內政部劉世芳部長透過視訊叮囑花蓮縣政府(主任秘書),要把握第二天上午雨量尚小的黃金時間加速撤離工作。然而,在劉部長與鳳林鎮長視訊的過程中,鎮長報告地方的量能與預備作業時間不足。雙方對應撤離的戶數與人數也有出入。

22日早上7點,中央發布馬太鞍溪紅色警戒。上午10點,劉世芳主持「中央應變中心」「第四次工作會議」,國科會下設的行政法人「國家災害防救科技中心」於簡報中指出要擴大撤離範圍,劉部長也以視訊與花蓮縣消防局長連線,詢問應撤離的戶數與人數,雙方的數字仍有出入。花蓮縣消防局確認完成撤離的只有光復鄉87人,安置在光復高職。在農業部報告後,劉部長也不斷詢問有關細胞簡訊發放及警戒區的人流問題,叮囑相關單位加強。結論的9點裁示有4點與花蓮三鄉鎮撤離有關,可看出她已意識到花蓮光復、鳳林、萬榮鄉的高風險,並以撤離紅色警戒區的人口,為颱風來臨前的重點工作。

台大團隊使內政部改變立場

劉部長在9月21日「第二次工作會議」立場突然改變,顯然與台大團隊的模擬成果有關,這部分台大李鴻源教授已多次受訪說明來龍去脈,這裡不再贅述。而當時,在「應變中心」現場相關的撤離範圍與人數,是由「國家災害防救科技中心」報告的,而該中心是建置外的「公益」參與。

依照農業部的新聞稿,該部9月19日舉行堰塞湖專家小組第二次會議與「因應樺加沙颱風來襲本部整備會議」,評估馬太鞍溪堰塞湖可能在颱風期間發生溢流,但在匡列撤離人數部分,農業部次長黃昭欽說:「即時啟動疏散避難措施,保障該區690餘位對象生命安全」,該數字與台大團隊所建議的6千人差距近10倍。

政府設置各司其職,公務員依法行政各負其責,不宜濫權而干涉其他單位,若有懈怠或逾越,則自會面臨監察院的彈劾糾舉,或行政院的行政處分。顯然,7月21日堰塞湖形成以來,絕大部分時間都是由農業部林業自然保育署主司其事,一直到9月21日下午才有內政部介入,時間已然太遲,因為人員撤離的數目突然增加十倍,撤離的鄉鎮也由一個變成三個,地方來不及應變。結論:太平村滅村責任不應完全歸咎於花蓮縣政府,因為一天多的時間無法撤離6千多人,一時也找不到安置場所,何況中央還發明了「垂直避難」,等於是「現地避難」,也就是不必撤離的意思。

中央逃不掉滅村責任

根據「災害防救法」的分工:地震災害歸內政部管,水災歸經濟部管,土石流與大規模崩塌歸農業部管。因此,7月的分工是對的。問題在於農業部的監測、建模、評估太樂觀了,甚至做出10月「晴天溢流」的結論。

值得推敲的是:內政部為何會在9月10日委請李鴻源引領台大團隊介入?從7月下旬到9月23日發生慘劇之間的60多天中,行政院高層有開過聯席會議嗎?層級如何?由誰主持?對於農業部的評估有過質疑或建議嗎?

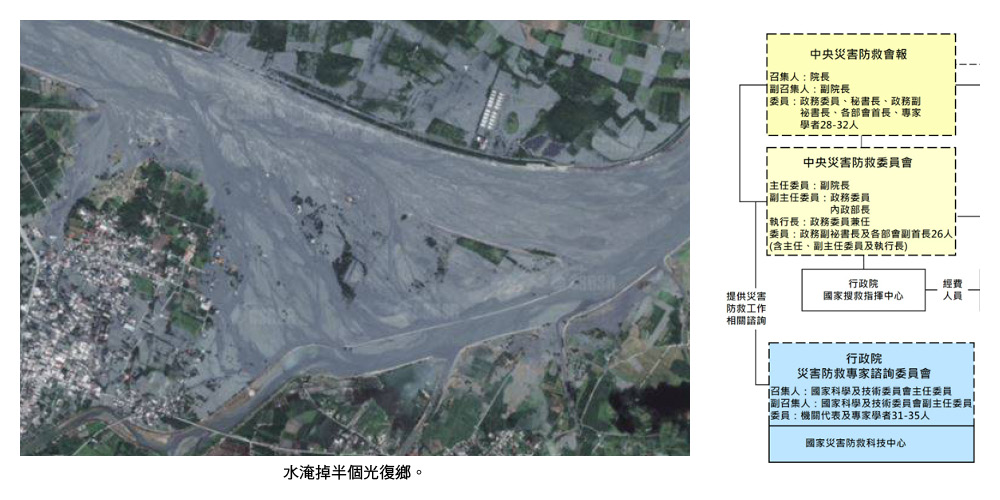

附圖顯示行政院層級高高在上的三個單位有防救災的責任,負責人(召集人)分別為院長、副院長、國科會主委。災情醞釀的60多天中,這三位高官有負起責任嗎?還是忙著搞大罷免?另外,「公民團體」也前進花蓮大串連、大遊街,有人把馬太鞍堰塞湖潰壩的風險放在心上嗎?還是以為小小溢流淹過水退就算了?

(作者係逢甲大學講座教授)

附加資訊

- 作者: 魏國彥

- pages: 18

- 標題: 花蓮縣光復鄉滅村事件責任歸屬