一位清華圖書館員眼中的楊振寧│何玉

2025年10月18日中午12時,享譽世界的物理學家楊振寧與世長辭,享年103歲。10月24日八寶山革命公墓追悼會上,清華師生胸帶白花鞠躬送別,我忽然想起整理保釣資料的時光;作為圖書館員,能在文獻與現實交織的時空裡,見證這位科學巨匠赤誠的家國情懷,何其榮幸。

保釣運動中的思想燈塔

1970年代初,全球華人掀起保衛釣魚島主權的浪潮。在這段歷史中,楊振寧不僅是傑出的物理學家,更成為維護國家主權的重要精神力量。楊振寧在美國紐約州立大學石溪分校(下稱石溪分校)的學生趙午曾說:「楊振寧的名字激勵了大陸和台灣整整一代的年輕學生」。這份影響力源自他融學術理性與愛國熱血於一身的特殊魅力。

1971年初,訪學香港的楊振寧首次關注到釣魚島爭端。回到美國石溪分校後,他在石溪理論物理研究所工作的同時,迅速投入保釣運動。同年5月,他參加「致美國總統尼克森及國會議員的公開信運動」,要求尼克森和國會議員重新考慮美國對釣魚島問題的政策。這份3千餘名學者的呼籲令美國政府不得不重視。

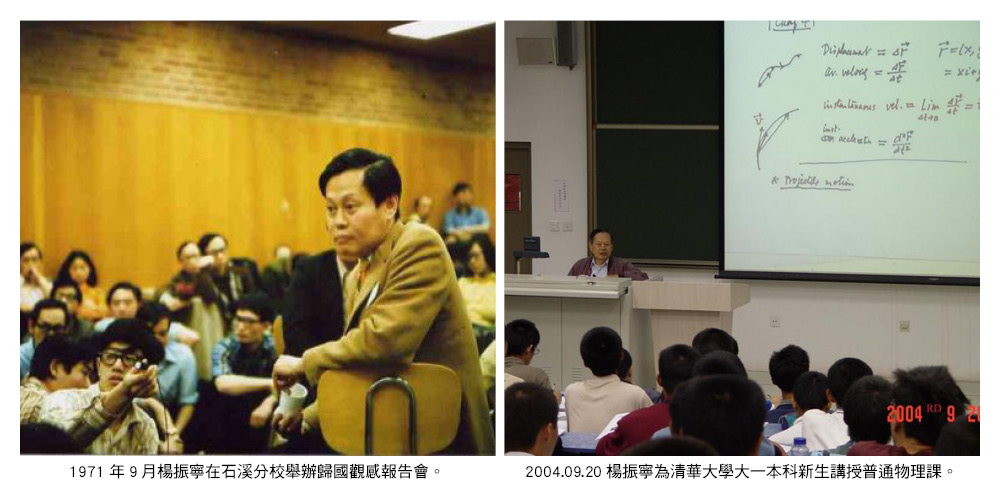

1971年7月,楊振寧在闊別祖國26年後首次歸國訪問,考察了中科院生化所、核子物理所等科研機構,走訪上海復旦大學、清華北大等高校,並重返出生地合肥。返回美國後,1971年9月21日,楊振寧在石溪分校發表演講,首次公開他對新中國的印象。這段錄音在各保釣團體間反覆播放,無數青年在異國第一次聽到來自新中國的真實聲音。

1971年10月29日,楊振寧參加美國參議院外交委員會舉行的「返還沖繩」公開聽證會,展現出學者的嚴謹與赤子的熱忱。楊振寧指出,釣魚島列嶼屬於中國無庸置疑,美國並沒有在釣魚島爭端中保持中立。日本的軍國主義正在復甦,這將給全世界和日本人民帶來邪惡與災難。他希望參議院徹底從這個錯誤中擺脫出來,保持中立,停止美日聯盟的行動。這份證詞被載入美國國會檔案,促使外交委員會重申中立的官方立場。

台灣問題上的歷史洞察

楊振寧始終堅持統一。在上述聽證會上,聽證會主席斯派克曼(John Sparkman)對楊振寧詢問最久,當問到兩岸關係走向時,楊直言不諱,「台灣恢復為中國一省完全可能」。1972年3月21日,楊振寧跟幾位石溪同學對中美聯合公報進行解讀。楊振寧將中國統一提升到世界和平的高度,「歷史告訴我們,今日的事實也告訴我們,中國與台灣一日不統一,世界就一日不會有穩定的和平。」

楊振寧對統一必然性的判斷,源於他對文化根脈的深刻認知。1972年3月解讀《中美聯合公報》時,他向學生闡釋:「傳統的中國統一的想法,在中國人的心裡頭是很根深蒂固的。所以我覺得:上海公報所講的:『台灣海峽兩邊的所有中國人,都認為只有一個中國』,這句話確實是一針見血的。」這種認知既包含傳統「大一統」思想的傳承,又充滿對現實的清醒判斷。正如他在上海公報發表後所言:「台灣回歸只是時間問題」、「台灣能夠和平地被吸收到中國裡面,恢復成中國的一省。我覺得這完全是可以思議的事情。」

作為美國科學界翹楚,他主動打破象牙塔的藩籬。紐約保釣刊物《群報》評價:「楊振寧博士這幾年的暑期活動是有劃時代的意義的。」1973年毛主席的接見,讓這種精神感召力達到頂峰,開啟了1970年代學人歸國潮的先聲。

歸根清華,甘當指路松

1999年,77歲的楊振寧做出人生重要抉擇:全職回歸清華大學。他把高等研究院的發展作為自己的新事業,為清華大學物理學等基礎學科的發展、學校人才培養事業傾注了大量心血,對中國高等教育改革發展產生重要影響。

為支持清華大學的教學科研、人才培養和文化傳承,2021年5月,我曾親眼目睹99歲高齡的楊振寧,將其珍藏的部分書刊資料、字畫和雕像等藝術品無償捐贈給清華大學。他在捐贈儀式上表示,希望這些資料能夠展示真實的個人形象與學術歷程。

2025年10月19日,為深切緬懷楊振寧先生,位於清華大學圖書館老館219室的楊振寧書屋正式開放,與其同步啟用的楊振寧檔案資料庫專題網站(https://cnyang.lib.tsinghua.edu.cn)向全球上線發布。

清華大學圖書館的保釣資料與楊振寧檔案資料庫,既見證著一位科學家的求索之路,也銘記著海外遊子對故土的赤子深情。從保釣運動的思想火炬,到中國統一的文化注腳,從石溪分校的物理方程,到清華園裡的三尺講台,楊先生用百年人生詮釋了一個永恆的命題:真正的科學精神永遠紮根於對民族與人類的大愛中。

(作者係清華大學圖書館古籍特藏部主任)

附加資訊

- 作者: 何玉

- pages: 60

- 標題: 一位清華圖書館員眼中的楊振寧