立法院要立法為勞工加薪,並要將員工分紅納入勞資協商。作者希望立委諸公與勞動部能認清台灣薪資停滯的本質,而不要把問題民粹化。

薪資水準差異很大

筆者擔任四家上市(櫃)公司薪酬委員或顧問,根據長期觀察發現,績效中上的部分中小型科技公司,工科新進員工起薪已達3.5至3.8萬元(不是22K),固定發14個月薪,外加各種績效獎金及員工分紅約3至6個月,年薪已達50至70萬元;40歲上下的中階主管年薪(含獎金)可達200至300萬元;50歲左右之高階主管,更達400至500萬元。這比部長、大學博士教授高出甚多。

媒體常抱怨台灣最基層職工起薪22K太低,實際上大學畢業電子人才起薪已在50K以上;甚至IC設計業為了搶人才,台大、清華、交通電子碩士起薪都已在75K,年薪百萬以上。

所學專長的市場供需差異很大,薪給有別。台灣在1999年至2008年大學畢業生自8.7萬人增至23萬人。反之二專、五專技職學校,畢業生則自12萬人降至2.8萬人。台灣就業機會既已減少,文法商大學生反巨幅增加,供過於求,薪資自然貶值。學校排名前後段班畢業生程度差異很大,薪給待遇差距自然也很大。

薪資不完全代表所得

員工加薪分幾種,起薪或基本薪點多年雖未提高、但加薪還有年資或升級等及職務加給考量。

台灣企業界員工的薪給分為三部分:(1)固定的本薪與職務加給;(2)績效獎金,如每月的生產或銷售獎金及年終獎金;(3)員工分紅,依年度結算,科技公司目前取公司稅後盈餘的10%~20%,但起伏較大;(2)+(3)約占員工全年薪給的30%~50%。

因此,台灣企業員工固定薪資看似不高,全年總所得卻高出甚多。企業因為景氣變化大,為避免僵化的薪資結構,在不景氣時拖累公司,故以績效獎金、員工分紅作為企業人事費用彈性調整的緩衝劑。政府在倡導民間企業加薪時,不必苛求固定薪給的高低,而應更正視企業員工分紅制度的意義。另外,許多公司都實施員工分紅或發行限制型股票,促成員工入股,公司與員工利益休戚相關。

全球均有薪資停滯現象

2007年起到2012年,台灣實質薪資停滯期間,正逢全球金融海嘯及歐債危機,導致2013年全球經濟成長率從過去正常時期(2004~2007)的平均5.0%降至2.4%,亞洲四小龍也從4%~5%降至2012年的1%~2%。

企業面對全球經濟成長停滯,出口業績衰退,大多緊縮開支、凍結人事,此刻少有企業奢談增聘人員或加薪。

失業率居高不下、薪資停滯不漲是美國、德國、日本、韓國及台灣的共同現象。自2000年以來,各國受雇人員報酬占GDP的比重,都有逐漸減少的趨勢。國際勞工組織調查全球薪資增加率,2009~2012年平均僅增加1.8%,若扣除中國大陸,更只有0.92%。尤其是年輕人(15~29歲)失業率偏高,歐盟達23%、美國16%,台灣、南韓都是9%,薪資漲幅相對受限。

全球失業率居高不下、薪資停滯不漲,主要原因如下:

(1)全球化:當貿易自由化之後,隨著生產要素與商品的全球移動,同質性高的生產要素價格會趨於一致,傳統勞動力就會被其他地區較便宜的勞動力所取代。例如,台灣被大陸廉價工資取代,台商西遷;現在大陸又為越南、印尼取而代之。美國的電腦軟體設計工作由印度人取代,會計工作轉移到菲律賓,客服工作轉移到愛爾蘭,因此全球薪資受到抑制。

(2)網路化:網路購物興起後,商品價格趨於一致,生產成本,如工資,也必然齊一化。

(3)科技化:自動化、電腦化、網路化等科技進步,都使人工勞力逐漸被取代。

國會立法要企業加薪,恐創下世界記錄。何況加薪四法所能影響的勞工僅及全體勞工的1/3,而這少數勞工多半在有制度的公司上班,早已有員工分紅制度;縱使沒有工會或勞資協商,基於市場競爭,也不敢虧待員工。因此立法的實質影響有限。反之,企業經營者的責任對象包括股東、債權人、下游客戶及員工,若只保障員工分紅、加薪,是否會剝奪其他人的利益?

修法迫使企業為員工加薪立意雖佳,卻可能弄巧成拙,造成企業經營環境更形困難,加速產業外移,就業機會減少,最終損失的還是員工。政府應資助大學的技職訓練,並增加預算,鼓勵建教合作,讓企業參與職工的培養,擴大年輕人學習第二專長的機會。當然,年輕人也不要再迷信文憑,而要學得一技之長,讓自己有好的出路。

(作者係台灣亞太產業分析專業協進會資深產業顧問)

美軍有兩種型號的高科技先進戰鬥機種,分別以一種野外蜂類昆蟲和一個北美洲印第安原住民部族命名,都是取其天賦悍勇來「加持」,也希望藉「威名」激勵武器操作兵員的士氣鬥志。當然,也該注意到,美製專利大黃蜂式艦載空對空、空對地戰鬥轟炸機,與阿帕契式攻陸重火力直升機,在國際武器市場上相當昂貴、搶手,為美國軍火商/國防部賺取了超額利潤。

本文要討論的是最近發生在台灣,跟大黃蜂戰機與阿帕契直升機有關的兩波轟動事件。首先,這兩件事看似並無關聯,其發生時序是「阿帕契洩密案」在先,3月29日;2架美軍駐關島航空母艦配載的大黃蜂式戰鬥轟炸機,突然「迫降」空軍台南基地在後,4月1日。但是,由於參與由阿帕契式直升機部隊飛官勞乃成組織的「參訪團」中的一名知名女藝人,將她在基地內跟直昇機內外部的合影,於數日後傳上網路公開,引發「網軍」擴散譴責,竟快速激變升高成暴風雨般的「輿論審判」,而對國軍,包括最高統帥,施加「台灣特色」的民粹式霸凌。

美軍大黃蜂式戰轟機(無武裝)突發性的要求「迫降」,據稱係因一架有機件故障情況,乃採取「預防性緊急處置」,在僚機伴隨下「迫降」台南,以待美軍再派運輸機載來替換機件,就地維修。

這一美、台軍方均採低調處理的突發事件,卻神奇地被「守候」在台南空軍基地外的「軍事迷」拍下照片,交給媒體大做文章,渲染成帶有幻想意味的「美軍重返台灣」,為台灣的「反中/抗中」打氣護航。隨後有藍綠政客/名嘴更頭腦發熱地信口雌黃,創造出各種解讀,其中比較刺激的有:這是美國以大動作警告馬英九申請加入「亞投行」傾中賣台;這是美軍重返台灣,以因應/反制中國在東海/南海的軍力升級與頻繁演習;這是預先演練2016年民進黨上台,大陸武力犯台,美軍如何進行保衛「民主台灣獨立主權」。美國的中國問題專家也透過媒體放話,希望也相信中國看得懂這件事情的意義,美國在台協會駐台辦事處更公開向台灣軍方致謝。如果「迫降」事件果真是由美國軍方主動安排,相信會滿意這樣的結果。

簡要言之,北京為抵抗華盛頓推動的「重返亞洲─再平衡」,積極因應,全面提升中國軍武的自衛/針對能力,尤其在進入21世紀後,取得許多重大突破成就,已足以粉碎所謂第一島鏈的封鎖。美軍(包括聽命動作的日軍)在西太平洋第一與第二圍堵線範圍內的海/空基地,以至各類軍艦(譬如航母),已無例外地被中方立體偵監系統鎖定,必要時可攻擊予以摧毀。美軍當然明白此一情況。

設想:當戰爭爆發,航空母艦被鎖定摧毀前,艦載戰機必須逃避以求存活。這些飛機必須預先安排安全的或欺敵的降落場。台灣被列入是「當然的」,難道會是福建、廣東嗎?

美軍在演練如何「逃生」,台灣卻以為它是來「救生」,而被美國順便利用來詐唬台灣的幌子,反映出這島上集體精神病情複雜嚴重之一斑。

再言阿帕契直升機一案,稍具軍武發展/現況常識者皆知,美國為了推銷這式武器,早已將之在各類媒體上詳細介紹,其軍事機密性已不高。但由「網軍」引爆的此一事件,可謂自去年「小兵洪仲丘遭虐斃案」後,另一波對國軍地動山搖式的痛擊。狂風暴雨般譴責怒斥的內容有這些重點:國軍軍紀渙散敗壞,軍營基地全無管制,武器安全不受保障、輕易曝光隨便㩗出;軍事基地遊樂園化,任由閒雜人等進出拍攝,竟有外國人亦能混入;國軍軍官欠缺對「敵國中國」的警覺敵情意識,更有退/現役軍官被收買充當「共諜」,已破獲多起;這些弊端的根本原因,是三軍統帥馬英九的無能加「傾中」有以致之。在密集的網路與平面/電子媒體的喧嘩喝罵狂潮下,國軍幾乎完全喪失尊嚴與存在的必要。

此近來對國軍(陸軍)的打擊似乎超出正常國民對國軍的責善批評,已流露出置之死地的凶狠敵意。我們認為,這是應予正視並嚴肅因應的問題。國軍一線作戰部隊的飛官將自己負責的軍武用來作公關,交際名流貴婦,的確可議,應該整頓,但是,輿論全盤抹黑醜化,形成對整個軍隊的衝擊海嘯,也令人不可思議。誰敢相信,在如此處境下的國軍,能肩負任何軍人的職責?一個士氣喪盡的軍官領導統御的軍隊,對台灣的意義/功能又是什麼?這是誰要的結果?

(作者係本刊主筆、退休大學教授)

以「平民對權貴」、「透明政府」、「反對財團」為訴求,當選台北市長的柯文哲,在選舉中就以馬英九和郝龍斌的一些大建設為主要攻擊目標,也因此得到改革者的形象。

柯文哲上任以來,更加碼提出「五大弊案」,並組成沒有法源基礎的廉政委員會,專打這五大弊案。可是,其中「三創」案因為正當性太薄弱,柯文哲曾公開造謠「郭台銘捐3億給我的競爭對手」,上任後又說「我又沒拿你的錢」,以及至今找不到弊案證據,因而被社會普遍認為,是柯文哲在報復郭台銘不支持他一事。

松菸案柯文哲大聲斥責後,卻因為富邦蔡明忠去見他,他提名愛將張景森為富邦的董事後,便偃旗息鼓了。

美河市案或許真有問題,但已經完工,檢調也早已起訴過官員,要直接連結馬英九及郝龍冰,未必能成功。

所謂的五大案中,只有大巨蛋,因為還在興建中,又牽扯遠雄財團,動見觀瞻,極具戲劇效果,所以成為柯文哲的最佳救援投手。

柯文哲打大巨蛋,從說它是馬英九和郝龍斌勾結財團的弊案,到遷移老樹問題,到現今說大巨蛋危險,草菅人命等等,大巨蛋顯然有提供柯文哲多功能使用的價值。

第一,延續柯文哲打財團的英雄形象。柯文哲以替小民出頭的定位,奪取大權。當選後當然要極力滿足支持者的情緒需求。說「一個趙藤雄抵得上十個葉世文」,小幕僚對趙藤雄拍桌子等動作言詞,滿足了民粹的需要。

第二,因為馬郝都曾和遠雄交手,所以可以一舉把馬英九、郝龍斌和國民黨鬥臭鬥垮。鬥爭馬與郝,是柯文哲的至高利益。不管是柯文哲的台獨墨綠背景,或基於選舉的區隔化需求,利用大巨蛋把馬郝鬥垮,對柯文哲而言都極為重要。

第三,對財團和社會立下下馬威。告訴財團,全在我手裡,我可以讓你生不如死。所以柯文哲說「松菸案一切合法,但社會觀感不佳」,林欽榮說「大巨蛋合法但不安全」。雖然一切合法,但當掌權者要積極找你麻煩、刁難你時,要生存的財團與個人終得對柯文哲低頭。

第四,立刻轉移焦點,從窘境脫身。大巨蛋一出手,立刻轉移焦點,百試百靈。每當柯文哲陷入爭議或受窘,或失言或失德,遭致社會批評時,便立刻製造大巨蛋爭議來轉移點。最近,因為漂流木事件、老鼠尾栽贓連勝文事件、3億男事件,柯文哲的誠信開始備受質疑。甚至使他在記者提問時,出現語無倫次、支支吾吾,跑給記者追等窘困場面。於是大巨蛋又臨危受命,出場救援柯文哲。

柯文哲的最新出招,是用安全檢查為名的鬥爭。4月16日,副市長林欽榮召開大巨蛋安檢報告記者會,提出大巨蛋有五大缺失,結論是,二選一,拆巨蛋或拆商場。遠雄立刻召開記者回反擊柯市府。

讓台灣的建築業和土木業無法接受的是,柯市府的安檢報告,完全以政治操作,踐踏專業。因為大巨蛋是經過營建署審查通過才准許興建的,而消防計畫則是台北市政府核准的。如今,只因市長換人,竟然以沒有法源的安檢,推翻有法定職權的營建署,以及前任市府發出的執照。而用來模擬的軟體,竟是台灣沒有認證的軟體;安檢的操作者也竟然是跟遠雄有糾紛的竹中工務店。

更離譜的是,模擬的情境是五棟建築外加巨蛋同時起火,使不可能發生的爆滿人數12萬人,必須在同一時間疏散。又規定只能逃往同一地方,而不是四散逃跑。逃往指定地點後,所有人必須靜止不動。

柯市府用這種幾乎不可能發生的情境,指責巨蛋「合法但不安全」。如用柯文哲的標準作建築安全標準,那麼包括101、高雄巨蛋,以及其他所有台灣大型建築,都必須夷為平地才行。因為沒有一棟可以符合他的標準。

柯文哲借用安全理由反對遠雄的行徑太過明顯,社會開始質疑其動機。於是柯文哲第二天就開始改變口風,說遠雄可以提出第三方案,接著又說,遠雄可以提案來談。過了幾天,竟又說如果拆巨蛋,會使捷運板南線崩塌,讓人聽了不知何者為真,何者為假,無所適從。

柯文哲打遠雄巨蛋作為他每天上版面的橋段,但整個社會隨他嚷嚷後,一切又回到原點。只是,在這過程中,台灣過去自豪的民主與法治已不復存在。

(作者係時事評論員)

在得知朱立倫將親自帶團出席國共論壇,「朱習會」也將登場後,蔡英文反覆強調:「兩岸的關係不是政黨對政黨的關係,而是政府對政府的關係」,「希望兩岸關係不要國共化」。

馬英九親上火線駁斥蔡英文,表示「兩岸關係始終就是台灣與大陸的關係,尤其是台灣人民和大陸人民的關係」。朱立倫也回應說,「兩岸關係本來就不是國共關係,兩岸關係是一個全方位的交往,包括政府對政府、民間對民間、政黨對政黨,這有清楚的分際。」

長期以來,民進黨人士經常抱怨民、共兩黨不能交流,是因為「大陸只想以國共合作解決台海問題」,其實這與事實不符。

首先,大陸1979年發布的〈告台灣同胞書〉清楚指出「我們寄希望於台灣人民,也寄希望於台灣當局」,之後的重要文件及談話中提及國民黨時均稱「國民黨當局」,凸顯2000年以前國民黨在台長期執政的現實。其次,1991年底海協會成立後,大陸對台工作即透過經兩岸當局授權的兩會進行接觸與談判,直至2013年10月國台辦主任與陸委會主委面對面會談,才讓兩岸之間有了更直接、更高層的溝通管道。再者,2008年「胡六點」提出「復歸統一是結束政治對立」,表明要和平解決台海問題,就必須靠兩岸當局,而非任何特定政黨,平等協商、共議統一。至於民共交流,大陸方面已多次表示只要民進黨接受「九二共識」、放棄台獨,民共兩黨隨時可以交流。

再看台灣方面,由於兩蔣時代堅持不接觸、不談判、不妥協的「三不政策」,兩岸在兩會展開協商前幾乎沒有互動。2005年連戰是以在野黨主席的身分登陸,「連胡會」後發表的「兩岸和平發展五點共同願景」是國共兩黨的共同「願景」,而「朱習會」儘管是兩岸執政黨黨魁首次會談,具有重大歷史意義,但畢竟不是兩岸領導人的會談。至於兩岸領導人何時可就化解政治分歧協商談判,恐有待台灣社會對「兩岸一中」凝聚更強的共識。

在過去七年的和平發展新局下,中共除與國民黨交流外,也與新黨、親民黨、民間社團等諸多黨派往來交流,而兩岸經貿、文化、宗教、教育、農漁業等各界的交流合作,也日益擴大普及。更為重要的是,自三通直航、陸生來台就學、陸客來台觀光後,兩岸人民往來的人數及頻率年年創新高,顯示台灣海峽已不再是隔絕兩岸的鴻溝。

正是基於兩岸關係在兩岸社會全方位深化,也必然將從量變走向質變,柯文哲說出「兩岸一家親」,蔡英文表態要「維持兩岸現狀」、「維繫台海和平及持續兩岸關係穩定發展的現狀」。

兩岸現狀得來不易,值得珍惜維護,不過,如眾所周知,任何現狀都不可能永遠維持不變,也不無可能「不進則退」、「得而復失」,吾人希望蔡英文的「維持現狀」不是選舉語言,也不是以拖待變之計,更期盼國、民兩黨能發揮政治勇氣及智慧,在兩岸關係現有的基礎上,良性競爭,向前邁進。

經查台灣初建鐵路,是清光緒13年(1887)6月9日開始興工,首先是台北至基隆通車,18年(1892)2月22日邵友濂繼續興建至新竹。初建之台灣鐵路共有16個火車票房。

所謂火車票房,顧名思義,就是今日之火車站售票房,也有路線,但沒有剪票口、收票口及其他設施。可以算是最簡單的火車站,此線雖然簡單,但在當時的交通來說已是最方便的了。

以下簡略說明16個火車票房:

第1站是基隆站,台鐵於1967年5月出版之沿線經濟調查報告248頁,稱本站原名「雞籠」,嗣後改名「基隆」是錯的。基隆的地名原是出於平埔凱塔卡蘭族名為名,雖然簡化為卡蘭,漢人音譯為雞籠,但自清光緒元年地名已改為基隆,站名是根據地名,因此清光緒7年10月20日台北基隆間鐵路通車時,站名當然就是基隆站了。

第2站是八堵,當時之八堵實際上是今日之七堵。

第3站是水返腳,清代最先通車的一段是台北至水轉腳,同時以郵票印字代替火車票時只有台北至水轉腳才有,以後改名為水返腳,日據台灣時大正9(1920)年改名為今日汐止站。還有要注意的,腳字是台灣鐵路傳統用字,在台鐵昔日站名中曾有山仔腳、山子腳、嵌仔腳、嵌子腳、大山腳、嶺腳寮、嶺腳、也有山腳、松子腳、腳踏、莉桐腳、下莉桐腳、樹腳、樹子腳、竹子腳、芎蕉腳、柳樹腳、茄冬腳(有兩處)、六腳、埤腳、樸仔腳、大樹腳,軌道站名中有更寮腳、松樹腳、凹子腳、山腳。都用腳字,不用腳字,無形中已成規則。但是台鐵老大哥在宜蘭線擴建處擴建時,卻建造了四腳亭車站在大門口,而月台上又變成四腳亭,台鐵真是亂搞。

第4個是南港,即今日的南港站。

第5個是錫口街,也就是老饒河街,是現代的松山站,也是松山市區的發源地。

第6個是台北,即今日的台北站。

第7個是大橋頭,是繞道淡水河邊的橋前。

第8個是海山口,在今新北市新莊區海山等里。

第9個是打類坑,是清代先設的站,光緒17年12月起台北、打類坑間先開始營業,明治32(1899)年7月20日再設為假乘降場(臨時招呼站),地名以後改名為塔寮坑,即今日桃園縣龜山鄉龍壽村。

第10個是龜崙嶺,清代原設,日據明治32年7月20日復在此設為臨時招呼站。此地今為桃園縣龜山鄉嶺頂村。

第11個是桃仔園街,即今日桃園站。

第12個是中壢,即今日中壢站。

第13個是頭重溪,清代設,位於今楊梅北方約二公里。

第14個是大湖口,即今日湖口站。

第15個是鳳山崎,清代設,即位於湖口鄉鳳山村。日據後大正14(1925)年4月11日改設為大曲信號場,位於現在新豐站北方約一公里處,昭和4(1929)年10月1日復於此設山崎驛。1969年3月15日站名改為新豐,取自新豐鄉名。

第16個是新竹,也就是今日之新竹站。

以上是清代原始之台灣鐵路站名,日據時代及台灣光復後鐵路改線,增加車站或站名更改,實在很多,可參閱拙著《台灣區鐵道古今站名詞典》,因前述改線等非屬本篇專題,故而免提,以求專題簡單明瞭。

(作者係退休台鐵站長、貨運主任)

中山思想博大精深,對於兩岸四地的發展具有重要的啟發意義。

兩岸對民族主義解讀不同

中共總書記習近平希望兩岸雙方秉持「兩岸一家親」的理念,齊心協力,推動兩岸關係和平發展,造福兩岸民眾,共圓中華民族復興的中國夢。他從親情血脈、歷史文化、民族復興等面向來論述兩岸關係是清楚的。對於中國夢提法,也是從民族主義的角度出發。

台灣方面對於民族主義的論述則明顯不足,這與台灣政治現況有關;以台灣目前的情況,兩岸藍、紅兩黨對「一個中國」內涵有所不同,兩岸綠、紅兩黨對於「九二共識」及台獨存有歧異,台灣藍、綠兩黨對於國家民族及認同具有爭議,因此民族主義在兩岸有各自不同的解讀,在台灣內部也有不同的看法。

為了追求中華民族偉大復興,我們應當從中華傳統智慧去思索國族關係及兩岸爭議,這就必須重新省思中山思想中的民族主義精髓。中國夢應當包括台灣夢、大陸夢、香港夢、澳門夢及海內外全體中國人的夢。

台灣較重視民權與民主

中山先生的民權主義有特殊的歷史背景與時代意義。中山先生主張主權在民,也強調民主,民主是民權主義思想的本質,但民主化發展在兩岸四地各有不同,而呈現出不同的樣貌。但此時此刻,各地都面臨各自社會及政治上的考驗,都需要善政及良好治理,並充分與民眾溝通,展現民主精神及普世性價值;良治及民主是兩岸所共同堅守的信仰與價值。民權主義亦強調效能。

中山先生在民權主義中主張的地方自治,也就是現代的中央與地方關係,係以縣為地方自治單位,再根據事務的性質劃分,使地方能夠充分落實自治。均權制度從台灣的角度來看,除了六個直轄市外,其他縣市都享有充分的自治與自主權,大陸當局選舉層級亦以縣為思考。中山先生強調政黨存在的必要性。因之,大陸不能沒有共產黨,台灣也不能沒有國民黨、民進黨及其他政黨。

民生問題需兩岸共同面對

中山先生的民生主義就是解決民生問題的主義。他主張發達國家資本,節制私人資本,對資本家壟斷經濟十分不滿。這種情況與現今環境不謀而合,大家對於少數資本家壟斷及控制國家一切的發展,都頗有意見。

綜觀其民生主義的核心包括:一、國家負擔養民、保民及教民的責任。二、以均富為目標、縮小貧富差距。三、以互助論為改革之手段。四、以平均地權及節制資本為方法。五、以服務為人生觀。六、以大同世界為理想。這些觀點,落實在今日兩岸四地的環境,當然是完美的理想狀態,但仍不失為對於未來發展的一種渴望。

民生主義強調社會福利,民生主義攸關民眾的生存,而現在所面臨到的生態、資源及貧富差距問題,正好可以從民生主義中得到經驗及靈感,舉凡台灣各種公共安全問題,或大陸對於霧霾的治理及食品安全等民生問題,都讓民眾遭到生存發展及健康上的重大考驗;伴隨世界整體經濟局勢的發展,高經濟成長時代將成過去,兩岸將共同面臨貧富差距、物價高漲、房價偏高、居住正義、司法不公、社會群體事件頻仍等嚴峻挑戰,期盼透過中山先生民生主義的智慧,早日找出解決之道。

中山思想是現代啟示錄

兩岸四地對於中山思想有相同亦有不同的解讀與看法,但中山思想有兩岸共同的語言與價值基礎,它具有預知與應用的能力;中山學說與當代思潮的結合是海峽兩岸中華民族的共同資產。

筆者認為,中山思想提供了現代國家建設富強、民主、文明繁榮及和諧的思想啟發,使人類不停地思考該如何發展得更好。它更強調民族復興,使中華民族產生自信心,反映出兩岸中國人內心的想法,將其想法轉化為各項實際福國利民的政策。

孫中山思想告訴我們,文化必須創新,文化畢竟是一個民族的精神和靈魂,是國家發展和民族振興的力量。它對於防腐、濫用私權等都提出解決方案,它的權能區分主張,不僅使政府及人民的角色清楚,更指出人民應該對政府產生何種期待,萬能政府是一個終極的理想。

中山預見貧富不均是世界永存難解的議題,他對土地及資本兩大問題提出有效的解決對策,一來使社會能夠儘量做到公平正義;一來使政府的財源能夠更加充裕。他也指出,政府在面對問題時,應扮演關鍵性角色。

中山思想具多元性及包容性,主張對話與交流,靠的是王道,而非霸道。總之,中山思想使我們對國家、民族及社會勇於承擔責任,為未來鋪陳現代化的道路、也為和平穩定及繁榮發展奉獻心力。

(作者係文化大學中山大陸研究所助理教授)

2015年5月4日,中共中央總書記習近平在北京人民大會堂會見中國國民黨主席朱立倫,就兩黨、兩岸關係交換意見。在這次會議中,習近平再提「命運共同體」,並就建設兩岸命運共同體提出五點主張:堅持「九二共識」;歡迎台灣加入亞投行;增強民族認同;增進政治互信;致力中華民族復興。

「民族認同」、「心靈契合」這樣的字眼重新進入公眾的視野。而歷史記憶作為文化的無形載體,是我們無法迴避的問題。

創傷記憶影響共識建立

抗日戰爭與國共內戰時期,國共兩黨在大陸期間的合作與衝突是一段無法抹去的歷史,是一段需要兩黨用溫度去融化的歷史。

從兩岸認同的現狀來看,國共內戰歷史已然成了阻礙兩黨互動、兩岸協作的創傷記憶。對敵人的醜化,對自身的神化,成了兩黨歷史文化交鋒中各自的「船堅炮利」,彼此爭不出個輸贏的同時,卻加深了兩岸人民對共有文化歷史認同的隔閡。加上李登輝、陳水扁執政時期對歷史進行了惡意篡改,大陸地區早前盛行的諜戰片則大多將國民黨作為反面教材。這樣的作法,客觀上造成國共兩黨只有對立、沒有合作的歷史印象,影響了兩岸人民好感與共識的建立。

內戰時期的創傷記憶是兩岸關係友好發展的束縛,雙方應該坦誠面對這一時期的歷史事實,不糾纏於歷史的是非,對共有的歷史應達成某種程度上的共識,而非無休止地對立。

整理歷史記憶可化解衝突

大陸在抗日歷史記憶建設方面已有所作為。12屆全國人大常委會第7次會議決定,分別將9月3日定為中國人民抗日戰爭勝利紀念日,12月13日定為南京大屠殺死難者國家公祭日。只有釐清過去,中日關係才能在真正合作的基礎上談未來。台灣與大陸之間是同一民族間的衝突性歷史關係,但同樣需要整理歷史記憶。

國共兩黨在內戰時期的衝突已是歷史事實,然而,淡化衝突歷史在民族和解過程中是何其重大的使命。「針尖對麥芒」的歷史衝突,使得原本存在於台灣本土的「反共復國」轉變為分離文化或逃避文化,某些激進分子開始疏離大陸,並進而建構台灣人主體認同;而大陸也有不少人想留住歷史記憶中的輝煌,以勝戰者的姿態審視歷史。

不過,筆者發現,最近大陸流行的抗戰片與以往的諜戰片已有些不同,開始有了凸顯國共兩黨合作團結的傾向,這一舉動無疑為兩岸的認同搭建了一座橋樑。

加強建構兩岸認同

筆者以為,兩岸在加強建構彼此的認同時,應有以下認知。

首先,存在於兩岸關係歷史中的創傷記憶是無法也不能抹去的,只能抹平。而抹平創傷最有效的方法是坦誠。

坦誠就是兩岸面對共同的歷史記憶,就是兩岸相處中真誠相待,就是兩岸對話敞開心扉。歷史的教訓讓我們認識到「面合心不合」只會對雙方造成更大的傷害。過去的創傷需要我們坦率面對,在兩岸坦誠的交流、互動、溝通中,逐漸抹平這段記憶。習近平總書記提到要構建兩岸同胞之間的「心靈契合」,而互相坦誠就是關鍵點。

其次,兩岸之間的歷史經歷是既成事實,而殊途同歸的認同構建是創傷轉移的未來趨勢。在構建認同中,榮耀傳遞更為重要。為達成這一路徑,最明智的選擇就是互諒。

互諒是坦誠基礎上的進一步發展。諒解的是兩岸在歷史經歷和現有制度方面的不同,諒解的過程是一個求同存異的和平過程。在互諒中,兩岸之間的創傷會進一步抹平,從而轉移進入到兩岸關係的新階段。榮耀代替創傷,轉移化作傳遞,兩岸認同的路徑改變,但目的是一致的。

再者,兩岸的矛盾衝突很難完全消解,但也僅是「兄弟鬩於牆」。兩岸認同的最終目的還是和解,唯有和解才能重建國家認同。

和解是互諒發展的最終階段,而這一階段的到來也注定是曲折和困難的。但和解會給兩岸帶來真正的安全和信任。隨著歷史因素的漸漸淡去,政治和人為仍是阻礙兩岸和解的兩大因素,兩岸必須以更大的勇氣去面對,在時間的長河中抱持希望與耐心等待。

簡而言之,歷史記憶是影響兩岸關係發展的重要因素之一。整理歷史記憶是重建共識的基礎,不能處理好過去,就無法攜手未來。對於大陸和台灣而言,無論是失敗還是勝利的記憶,都要坦誠相待,尋求諒解。也只有通過這一路徑,才能在和解中重建兩岸認同與民族的未來。

(作者係中國人民大學國際關係學院政治學系碩士研究生)

暗黑的舞台上,沒有華麗的布景、道具及燈光。幾名穿著黑色練功服的演員,彎著腰低著頭,把自己身體當積木,堆疊變成一張桌子。此時一名演員在暗黑中露出一張面無表情的臉直視遠方,身體藏在桌子正後方。緊接著後排,另一名演員再從黑暗中站起來,拿出白布擋住自己的頭臉上半身。台下觀眾靜靜看著這一幕。幾秒鐘過後,滿座鬨然大笑,原來演員們正在演「放在桌上的遺照」。從台下往上看,演員身體疊成「靈桌」、不動聲色的臉是「遺照」、白布是襯「遺照」的白底。充滿想像力的表演,輕鬆幽默,實在令人捧腹。

改自莫言小說談生育計畫

4月22日下午,在台灣戲曲學院內湖校區,上海師範大學謝晉影視藝術學院演出肢體劇《1971》。由影視學院表演專業科系老師唐劍威導演、部分11級表演專業科系學生表演的《1971》,首演於2014年6月。該劇改編自諾貝爾文學獎得主莫言所寫的一部寫實主義小說《蛙》,真實反映1971年,也就是大陸將計畫生育訂為國策的開始年,在山東高密東北鄉艱難推行計畫生育的過程。

劇中女主角萬心,鄉里人稱之「姑姑」,她的父親是一名軍醫,在膠東一帶名氣很大。姑姑繼承衣缽,在鄉村推行新法接生,很快取代了老婆娘在婦女們心中的地位。姑姑用新法接生的嬰兒近萬名,遍布高密東北鄉。鄉親感恩之餘,都尊稱姑姑為「送子娘娘」。

1971年後,姑姑一面行醫,一面帶著自己的徒弟執行計畫生育政策,讓已經有小孩的男人結紮,讓二度懷孕的婦女流產。因為不符人倫精神,人人又恨稱她為「殺人妖魔」。對姑姑而言,她的一生因而活在無法逃脫的極度矛盾和痛苦中。

演員身體像積木

然而,要如何在一個多小時的時間內,用肢體敘述鄉村女醫生近50年的人生經歷,表現出近60年來的生育史?

肢體劇不同於舞台劇有燈光、道具及配合劇情的服裝,並以話語為主要表達方式。肢體劇沒布景、沒華服,沒複雜的燈光,只有少數道具及對白,甚至有些音效還是由演員以口技表現。舞台劇若出現遺照劇情,通常會在舞台上擺一張桌子,並在桌上放逝者照片。然而,肢體劇舞台風格簡約樸素,獨特的藝術風格,反而讓觀眾隨著劇情本質宣洩情感,時而歡笑時而掉淚。

影視學院院長趙炳翔解釋,肢體劇顧名思義是以肢體語言來呈現,證實劇中情境的存在,僅用少量的話語、音樂作為人物交流的手段,舞台上的道具,布景大多由演員肢體的形式來呈現。因此演員們得充分利用肢體動作、表情神態這種更直接的方式,向觀眾表達著劇中的每一個細節。

《1971》前半段誇張的表演,令觀眾歡笑不止,然而後半段,姑姑堅決執行計畫生育政策,逼迫懷胎10月就要臨盆的孕婦不能生下孩子,引發對人性的思考,又催人淚下。

由於《1971》劇情扣人心弦,雖然沒有花俏的舞美燈光,也不靠動人台詞增添戲劇光彩,更不依賴明星演員的光環,整齣作品卻傳達出感人肺腑的力量。前來觀賞的台灣戲曲學院副校長蔡欣欣等10多名教師和500多名國中部、高中部同學,還有中央大學中文系前主任、台灣崑曲團團長洪惟助,台灣大學講座教授、國光劇團藝術總監王安祈,台灣大學戲劇系主任林鶴宜等學者專家,都被學生演員精彩的表演深深打動。

用肢體打動人心

王安祈觀賞後表示,「僅用1小時15分鐘的時間,就能準確地再現莫言這部作品的內容和揭示出複雜的人性,很不簡單」。莫言的《蛙》內容豐富,表現手段是現實主義與後現代主義相結合,若用傳統的戲劇形式如戲曲、話劇,很難傳達出該作品的意蘊,而影視學院能改編成肢體劇,說明導演與演員對原著的把握能力和演繹能力很強。

蔡欣欣也高度讚譽《1971》,認為該劇表現人性深刻、表演技藝高超,有著震撼人心的審美享受,是一部真正的肢體劇,給台灣戲曲學院的教學帶來很多的啟發。唐劍威指出,在《1971》劇中,身體有時是跳出舞台與觀眾交流的「故事敘事者」,有時是舞台上有靈魂、有個性的「角色表演者」,有時又是舞台上所有道具布景的「展示者」。因為身體的全能與靈活,使舞台時空能自由轉換,節奏快慢也隨意自如。原來,「全能的身體」正是肢體劇《1971》的魅力所在。

(作者係文化工作者)

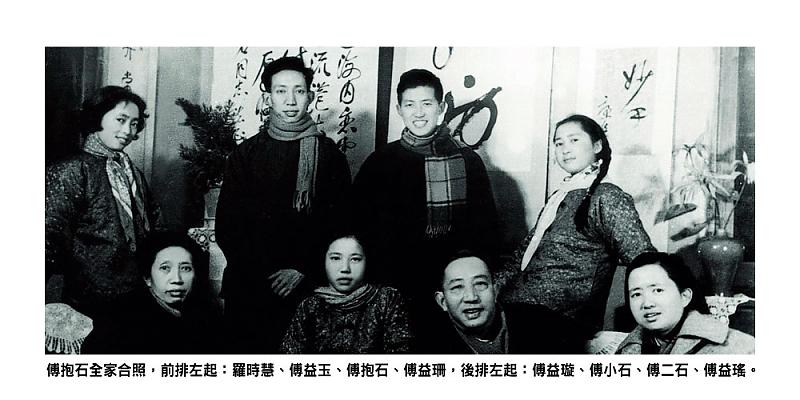

傅抱石先生是當之無愧的中國畫大師。他和關山月合作的《江山如此多嬌》,成為我國民族文化的瑰寶;他引領創立的「新金陵畫派」,是江蘇乃至全中國值得驕傲的文化成就。

「新金陵畫派」五位主要代表中,傅抱石 (1904—1965年,61歲)、錢松岩(1899—1985年,86歲)、亞明(1924—2002,78歲)、宋文治(1919—1999年,80歲)、魏紫熙(1915—2002年,87歲),傅抱石在世時間最短。所以,經常會有人感歎:要是假以20年,傅抱石能渡過文革劫難,迎來改革開放的春天,他會用他天風海雨般的豪情,用他的神來之筆,留下多少藝術瑰寶啊!

傅抱石雖然英年早逝,但他留下的藝術思想和藝術作品,已經成為我們珍貴的文化遺產。記得上世紀八十年代初第一次去人民大會堂,我最想去找的就是那幅《江山如此多嬌》,後來終於在北門二樓大廳找到了,大家為其宏偉壯觀的氣魄所深深震撼。我想在畫前留影,可是相機鏡頭太小,沒有辦法把畫和人一起照下來,只得從很遠的地方去照。現在再來看看當時留下的不是很清晰的照片,很是親切,尤其是我當時看到的這幅畫還是真跡,現在陳列的是臨摹作品,原作已經珍藏保護起來了。

傅抱石留下來的還有值得他驕傲的兒女們。藝術家族的傳承賡續,往往會出現所謂的斷檔和衰減效應,而如傅氏一門,成才者甚眾,確實十分難得。更為可貴的是,傅家兒女們並沒有因襲父親的畫風,而是繼承了父親「其命惟新」的精神,各自獨樹一幟,風格卓然。

傅小石及傅二石

傅小石,傅抱石長子,生於1932年。小石從小聰慧過人,在繪畫上極有天分,應該說,傅抱石對他是寄予極大的期望的。他後來考入中央美院,卻被以莫須有的罪名打成右派,這對傅家是致命一擊。曾經見過一張照片,是1959年傅抱石在創作《江山如此多嬌》時,小石去見他時的合影。小石滿臉的落寞和無助,父親是眉頭緊鎖,可以想見,此時此地的父子相見,該是怎樣的一種心情?

小石的厄運不止於此,文革中又以所謂叛國罪被判刑。粉碎四人幫後,又因突然得知右派被改正的消息太過興奮而腦溢血,以致右手不能執筆。在一連串的打擊面前,小石表現出不向命運屈從的高貴品質。他雖然不良於行,不善於言,仍以極大的毅力和勇氣,以左筆創作,新闢天地。他的沒骨人物畫,有傳統意蘊,得其父神韻,又汲取西畫之造型色彩,有著極高的藝術成就。但命運似乎太過不公,2011年,他又因意外導致顱內出血,昏迷至今。

傅抱石的二公子傅二石,生於1936年。二石通達開朗,幽默睿智。父親在世時,年輕而淘氣的他往往是出氣筒,但給父親打酒的任務總也是他擔著。父親內心喜歡他,會帶他出去寫生,親授技藝,對他的習作也會指點修改。父親去世時,他正在山東工作,收到父親病重的電報,趕緊乘火車回來。到了下關火車站,發現報欄前人頭簇擁,他湊過去一看,是帶了黑框的父親的照片。他真的感到天要塌下來了。在父親的葬禮上,他一直在哭,有人對他說,不要哭了,要是哭了你爸爸能活過來,我們一起哭!後來他明白了,他是男子漢,要堅強,再以後,「我們家的許多事,大哥因為身體的關係管不了,就落到二哥的肩膀上」(傅益瑤語)。這麼多年來,他為研究、推薦和弘揚父親的藝術與精神,嘔心瀝血。我們這次策劃專稿時,承蒙他和太太孫靖華一起,與我們先後去了漢口西路和傅厚崗兩處故居,在現場回憶起一樁樁難忘的往事。

二石是著名的山水畫家,曾任江蘇省國畫院山水畫研究所所長。他的山水,大氣磅礴,墨氣淋漓,充滿浪漫精神。他善畫「雲」,與父親的「雨」有異曲同工之妙。二石雖已高齡,但筆力仍健,筆下絲毫不見老態。前不久他在省九三畫院舉辦了一次個展,觀者如雲。

四個女兒個個有才情

傅抱石先生家一共有四個女兒,分別是益珊、益璿、益瑤、益玉。

傅益珊是家中長女,也是傅抱石的掌上明珠。她讀大學時,正是大躍進大煉鋼鐵的年代。擔任班級團支書記的她,連續作戰,不得休息,致使緊繃的神經出了問題。為了治好她的病,傅抱石費盡心機,甚至到了病急亂投醫的地步。他在兩幅扇面上的題款,讓我們看到了一位偉大父親的愛女之心、舔犢之情,其中一則「長女益珊在太湖療養已二月有半,即不見已二月餘也。今日突然念念不已,予非英雄未能免兒女之情,矧將老邪?塗此遣悶」,讀之令人動容,已成父愛名句。現在,傅益珊病情穩定,每天堅持畫畫。她的畫不拘格法,筆飛墨舞,呈現天真爛漫的情趣。承二石夫婦相助,本文得以發表傅益珊畫作,據瞭解,這是她作品首次公開發表。

最近,一本《傅家紀事》引起很大反響,作者以優美細膩的筆調,寫父母兄妹,寫傅家舊事,娓娓道來,引人入勝,作者是傅抱石二女兒傅益璿。她畢業於南京藝術學院,先後在香港、加拿大居住,現在又回到南京。傅益璿是位極有個性、極有藝術天賦的女子,幼時學習鋼琴,後來學畫,作品曾得到林風眠的肯定。她的水粉畫色彩絢爛,意在自我感受的抒發,已同父親的畫風離得很遠了。

傅益瑤是傅家第三個女兒,她是一位知名度很高的畫家和作家。這些年來,她接連出書—《我的父親傅抱石》、《我的東瀛歲月》、《我有良師》等等,每出一書,都是洛陽紙貴。1979年,經鄧小平親自批准,她去日本公費留學,進了父親當年求學的大學—東京都武藏野美術大學,開始了艱難的求學歷程。她在一處終年不見陽光、又是居室又是畫室的小屋子裡,一住就是18年。正是有了父親的精神力量支撐,也仗著父親所遺傳的天賦才能,她立定精神,不畏艱難,最後獲得巨大成功。她為日本許多著名寺廟所作的巨幅壁畫,以及以日本民間祭為題材的作品和唐詩詩意畫,氣勢恢宏,墨韻彌漫,顯示了中國水墨畫的獨特魅力,連日本最著名的美術家和美術評論家都讚賞不已。傅益瑤現在依然在忙,經常也會在南京住一段時間,除了畫畫,她還熱心上了畫瓷,並一直為國際文化交流而辛勤奔波。

傅家最小的女兒傅益玉,外相溫婉,內心堅強,文革中全家遭難時,她以瘦弱之軀背著行李,給在山東和洪澤湖監獄中的兩個哥哥送去衣物。她後來也隨三姐傅益瑤去日本留學,進的也是武藏野美術大學。她讀了大學又讀大學院,整整六年攻讀日本畫。她的日本畫《無想》1989年入選「第二十回全日本畫展」—這是日本戰後第一個被選入參加日展的外國人。值得一提的是,她的先生葉宗鎬是一位研究傅抱石的專家,在宣傳介紹傅抱石中功不可沒。

兒女慷慨捐贈父親作品

傅抱石是一位無黨派人士,曾先後擔任全國政協委員和人大代表,其子傅小石是江蘇省文史館館員、省民進會員;傅二石是九三學社社員、九三中央畫院副院長;傅益瑤是江蘇省海外聯誼會常務理事。他們一家以自己的家風和傑出的成就,為中華文化增添新的光彩。他們的母親羅時慧生前,曾經分別於1972年向故宮博物院捐贈傅抱石33幅作品,1979年向南京博物院捐贈365幅作品。2007年,傅抱石子女再次向南京博物院捐贈一批傅抱石作品,包括寫生畫稿、論文手稿和常用印章。這樣一批價值連城的珍品的捐出,在海內外引起一片熱議。我應邀參加了該次捐贈儀式,記得當時二石說,傅抱石不是個人的,而是全社會的;我們兄弟姐妹六人一致同意將父親的作品無償捐贈給國家,符合父親的心願,也是為了不斷發揚光大父親的精神。

這就是傅抱石子女們的境界、品格和人生態度。

(作者係江蘇中華文化學院書記、藝評家)

過去兩年,課綱微調引起不少討論,近來更因剛結束國中會考,大學指考又即將上場,讓課綱微調議題再度成為社會關注的焦點,政治人物跳出來抨擊教育部,也有學生跑出來抗議,民進黨執政縣市及台北市首長更表示將繼續採用舊的課綱。

教育部長吳思華對此表示,學生若使用舊課綱,在考試中遇到問題必須自行負責。各級政府、民代及民眾你來我往,使課綱微調上升為政治問題。

在這次課綱微調的爭議中,立委黃國書及中研院研究員黃國昌痛批:「課綱微調讓學生在校園裡產生分裂,並造成台灣內部族群撕裂。」這句話說得對,也是不爭的事實,但他們沒說究竟是誰最初為了政治目的修改教科書,造成年輕學子的國家認同混淆不清。

早在民進黨2000年至2008年執政時期,課綱歷經多次修改,而歷史科的台灣史部分更是修改的重點。結果混淆了年輕人的國家認同,也造成族群撕裂,更讓所有社會議題被國家認同所綁架。

國民黨2008年重新執政,為撥亂反正、正本清源,才不得不進行必要的課綱微調,但獨派立刻強烈反彈及抵制。

仔細了解此次微調的內容可知,調整主要有二,一是刪除媚日史觀,例如把「日治」改回「日據」,一是回歸憲法規範。換言之,微調不過是把過去曾被扭曲的史實導正過來,這樣的調整絕對是合情、合理及必要的,也只有這樣,年輕學子才能認清日本殖民統治的歷史真相,也才能恢復正確的國家民族認同。

日前台聯黨主席黃昆輝對教育部重砲抨擊,說大考中心不應成為執政黨的「御用打手」,公務部門應「行政中立」。其實,黃昆輝應該比誰都清楚,竄改歷史的始作俑者就是李登輝,他利用大量的國家資源達到其「去中國化」的目的,遺害至今。況且,所有國家教科書的撰寫,都必須符合憲法及法律規定,國家認同豈可依個別政黨或領導人的政治主張而修改?又豈可所謂「客觀中立」?

筆者期望在這一次課綱微調後,全省各地都能遵從課綱微調的內容,也希望課綱不會再因政黨輪替而遭更改,以避免浪費行政資源,又再度造成學生價值觀的混亂。